FORMATO DE MENSAJE AL EDITOR

Calle 100 # 16-66, Oficina 102.

Teléfonos: (57+1) 4624434 | Fax: (57+1)

Apartado Aéreo 89499 - Bogotá, Colombia - S.A.

www.imeditores.com | E-mail: editor@imeditores.com

© BANCO DE OCCIDENTE

CARRERA 4 No. 7–61

TELÉFONO (572)4850707 Ext. 21008 y 20963

CALI – COLOMBIA

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial, dentro y fuera del territorio de Colombia, del material escrito y/o gráfico, sin autorización expresa de los editores.

Las ideas expuestas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores.

LOCALIZACIÓN

Anóxico, ca adj. Que carace de oxigeno.

Antrópico, ca adj. Relacionado con los seres humanos.

Antropogénico ca: adj. Que procede o tiene Origen en los seres Humanos.

Bentónico, ca: adj. Que esta relacionado con el fondo del mar, y con el conjunto de organismos que viven en este.

Biogeográfico, ca. adj. Que esta relacionado con la distribucion de los seres vivos sobre la tierra.

Biomasaf. Cantidad de materia producida por fotosíntesis y presente en una comunidad biológica o un ecosistema.

Cadena trófica:f. Mecanismo de transferencia de materia organica, nutrientes y energia a traves de distintas especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o un ecosistema.

Carbonatado, da.adj. Relativo al producto de una reacción quimica en que el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono y forma carbonato calcio.

Carey: m. Material duro y resistente que procede del caparazón de ciertas tortugas marinas principalmente la tortuga carey cuyo nombre científico es Eretmochelys imbricata.

Carroñero, ra. adj. Animal que consume cadaaveres de animales sin haber participado en su caza.

Circumglobal::adj. Que se distribuye alrededor de todo el mundo.

Circumtropicaladj. Que se distribuye en la franja tropical alrededor de todo el mundo.

Desarrollo sostenible: m. Modalidad de desarrollo que satisface las necesidades de la generacion present, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Desove:m. Acción en la que las hembras de ciertos animales, especialmente peces, reptiles, anfibios o incectos sueltas sus huevos o huevas.

Detrito m. Resultado de la descomposición de una masa solida en particulas.'

Dulceacuíola: adj.Que vive o habita en agua dulce.

Efecto invernadero:m. Fenomeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmosfera de la tierra retienen parte de la energia que el suelo emite por haber sido calentados por la radiación solar.

Epífito, ta.adj. Planta que crece sobre otro vegetal o sobre un objeto usandolo solamente como sustrato de soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente.

Espermatofitas:(Spermatophita). f. PLantas vasculares que producen semillas.

Estambre:m. Organo floral masculino portador de sacos pólinicos que originan los granos de polen.

Estigma, na: m. En botánica parte del organo femenino de las flores que reciben el polen durante la polinización.

Estuarino, naadj. Relativo a estuario.

Estuario.m. Zona en donde un rio caudaloso desemboca enel mar. Allí se mezclan las aguas dulces y saladas por la acción de la mareas.

Eutrofización: f. Enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema acuático.

Fitoplancton: m. También llamado plancton vegetal. Conjunto de microorganismos vegetales que se encuentran en ecosistemas acuáticos y que hacen parte del plancton.

Florístico, ca:adj. Relacionado con la Flora o la Vegetación.

Fotosíntesis:f. Proceso quimico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía.

Geoquímico, ca:adj. Relacionado con la cantidad, combinación y distribución de los elementos químicos en la corteza terrestre.

Gimnospermas: f. PLantas vasculares que producen semillas, pero no frutos ni flores.

Inorgánico. ca:adj. Material que no es, ni ha sido parte de un ser vivo y tampoco esta formado por restos de seres vivos.

Integridad ecológica. f. Condicion en la que se encuentra un ecosistema, en un lugar y tiempo definido.

Macroalga: f. Alga marina de tamaño macroscopico o grande.

Macromareal:adj. Caraterizado por una diferencia amplia y vertical entre el nivel del mar durante la marea alta (pleamar) y la baja (bajamar) Usualmente la macromareal es una diferencia a los 4 metros.

Marejada.f. Movimiento agitado del mar con grandes olas generalmente asociado a fuertes vientos.

Meridional: : adj. Relacionado con el sur, con una región o pais del sur o con la parte de algo que esta situado al sur.

Meteomarino, na. adj. Que surge o se origina a partir de una combinación de procesos físicos de la atmósfera, (metereológicos) y del mar. Los huracanes y ciclones y mares de leva son ejemplos de fenomenos meteomarinos.

Microalga. f. Alga de tamaño microscopico o filamentoso.

Monoespecífico, adj. Que esta formado por una sola especie.

Nicho ecológico: m. Rango de condiciones ambientales, fisicas y bióticas, en las cuales una especie puede vivir y perpetuarse de manera exitosa.

Orgánico, ca. adj. Material que e o ha sido parte de un ser vivo o que esta formado por restos de seres vivos.

Osmótico, ca.adj. Que permite la difución entre dos solciones a traves de una membrana o tabique semipermeable que las separa.

Paleontológico, caadj. Relacionado con la evidencias acerca del pasado de la vida sobre la tierra, especialemente con los fósiles.

Pandémico, ca: adj. Relacionado con una enfermedad epidémica, que se ha extendido por areas muy extensas o por todo el mundo.

Patogénico, ca:fadj.Que tiene el potencial para causar enfermedades.

Patógeno. m. Agente infeccioso que puede provocar enfermedades a su huesped.

Pedúnculo: m. En botánica, estructura en forma de rabillo que sirve de sosten a flores, hojas o frutos.

Pelágico, ca. adj. Relacionado con las aguas libres que no estan en contacto con el fondo.

Pistilo: m. Organo floral de reproducción femenino que tiene forma de botella. En las flores las hermafroditas se encuentra rodeado por los estambres.

Plancton.m.Conjunto de organismos, bacterias, animales y vegetales que viven tanto en agua marina como en agua dulce y que se desplazan a merced de las corrientes a pesar que pueden moverse autonomamente en espacios reducidos.

Polinización:f. proceso de transferencia de polen, desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en ls angiospermas donde germinan y fecundan los ovulos de l flor haciendo posible la producción de semillas y frutos.

Producción primaria: f. Producción de materia prima orgánica o de biomasa que realizan las plantas y ciertas bacterias a traves de los procesos de fotosintesis o quimiosisntesis.'

Psamófilo, la adj. En botánica planta adaptada a vivir en sustrato arenoso.

Red trófica: f. Ver cadena trófica.

Reloj molecular. m. En genetica tecnica para datar la divergencia entre dos especies. Deduce el tiempo transcurrido a partir del numero de diferencias entre las secuencias del ADN de ambas.

Reproducción vegetativa. f.También llamada propagación vegetativa o reproducción asexual. es la que se produce sin la union de los nucleos de la celulas sexuales o gametos, si no a partir de otras celulas del individuo adulto ya desarrollado; el individuo resultante es geneticamente identico al parental.

Resaca. f. Movimiento de retirada de las olas despues de haber avanzado sobre la orilla en especial cuando tienen fuerza.

Resiliencia ecológica. f. Capacidad de una comunidad biológica o de un ecosistema para asimilar perturbaciones. sin alterar significativamente sus caracteristicas de estructura y funcionalidad.

Rizoide.m. Pelo o filamento que realiza la fijación al sustrato en algunos organismos acuáticos sesiles que no poseen raices.

Rodal.m. Comunidad de plantas que ocupa un espacio mas o menos grande o redondeado que por alguna circunstancia se distigue de aquelo que lo rodea.

Salinidad.f.Contenido de sales minerales disueltas en el agua.

Salobre.adj. Que tiene mas sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua del mar.

Septemtrional. adj. Relacionado con el norte con una región o pais del norte o con la parte de algo que esta al norte.

Sesíl.adj. En Biología se aplica al organo u organismo que vive fijo a un sustrato.

Simbiosis. f. Interacción estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies que componen una comunidad biologicaa lo largo del tiempo.

Simbiosis:f. Se aplica a la interacción biológica y a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies.

Sucesion ecológica.f. Serie de cambios progresivos en las especies que componen una comunidad biológica a lo largo del tiempo.

Surgencia. f. También llamado alfloramiento. Proceso oceanografico que consiste en el desplazamiento de masas de agua fria.

Taxónomico, ca.adj. Relacionado con a clasificación y la ordenacion sistematica y jerarquizada de los organismos vivos.

Tejido Vascular.Tejido complejo que en las plantas comunica los organos de la raiz con las hojas y las ramas permitiendo un transporte efectivo de agua y nutrientes.

Trófico, caadj. De la nutricion o relacionado con ella

Vagíl.m. adj. Organismo bentónico con capacidad de desplazamiento, antonimo de Sesil.

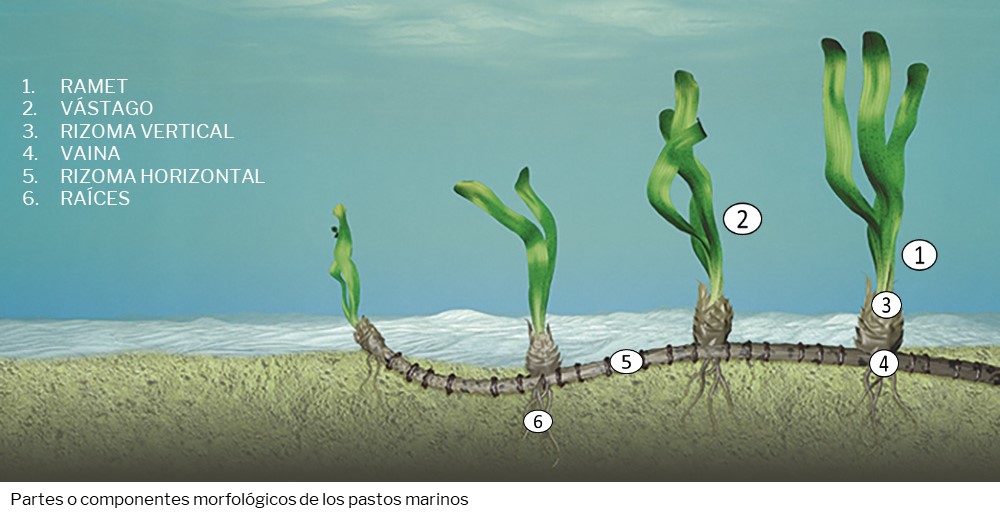

Vástago.m. En bótanica, cuerpo vegetal pluricelular, opuesto a la raíz y diversificado en tejidos que posibilita el cumplimiento de funciones vitales de la planta. Renuevo o ramo tierno que brota del arbol o de otra planta.

Zooplancton. m. También llamado plancton animal. Conjunto de organismos animales incluidos huevos y larvas que se encuentran en ecosistemas acuaticos y hacen parte del plancton.

ANGELINI, C., ALTIERI, A. H., SILLIMAN, B. R., & BERTNESS, M. D. (2011). Interactions among foundation species and their consequences for community organization, biodiversity, and conservation. BioScience, 61(10), 782-789. doi: 10.1 525/bio.2011.61.10.8

BÖRJK, M., SHORT, F., MCLEOD, E., & BEER, S. (2008). Managing seagrasses for resilience to climate change. IUCN Resilience Science Group Working Paper Series - No 3. Recuperado de: https://www.reefresilience.org/pdf/Managing_Seagrasses_for_Resilience_to_Climate_Change.pdf.

BURKHOLDER, J. M., TOMASKO, D. A. & TOUCHET, B. W. (2007). Seagrasses and eutrophication. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350(1-2), 46-72. doi: 10.1016/j.jembe.2007.06.024.

CHRISTIANEN, M. J. A., HERMAN, P. M. J., BOUMA, T. J., LAMERS, L. P. M., VAN KATWIJK, M. M., VAN DER HEIDE, T.,… VAN DE KOPPEL, J. (2014). Habitat collapse due to overgrazing threatens turtle conservation in marine protected areas. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1777), 20132890. doi: 10.1098/rspb.2013.2890.

CONSERVATION INTERNATIONAL. . (2008). Economic values of coral reefs, mangroves, and seagrasses: A global compilation. Arlington, USA: Center for Applied Biodiversity Science, Conservation International.

COSTANZA, R., D’ARGE, R., DE GROOT, R., FARBER, S., GRASSO, M., HANNON, G.,… VAN DEN BELT, H. (1997). The value of the world´s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-260.

COSTANZA, R., DE GROOT, R., SUTTON, P., VAN DER PLOEG, S., ANDERSON, S. J., KUBISZEWSKI, I.,… TURNER, R. K . (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152–158. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.

CREED, J. C., PHILLIPS, R. C., & VAN TUSSENBROEK, B. I. (2003). The seagrasses of the Caribbean. En: E. P. GREEN, F. T. SHORT, UNEP-WCMC (Ed.), World Atlas of Seagrasses (pp. 234-242). Berkeley, USA: UNEP University of California Press.

DÍAZ, J. M. (Ed.). (2000). Áreas Coralinas de Colombia. Serie Publicaciones Especiales de INVEMAR, 5. Santa Marta: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”.

DÍAZ, J. M. (2014). Región Caribe de Colombia. Cali: Banco de Occidente.

DIAZ, J. M. (2016). Propuesta sobre criterios y procedimientos para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales en las praderas de pastos marinos de Colombia (Documento técnico elaborado para Asocars y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

DÍAZ, J. M. . (2017). Microecosistemas de Colombia: Biodiversidad en detalle. Cali: Banco de Occidente.

DÍAZ, J. M., BARRIOS, L. M., & GÓMEZ-LÓPEZ, D. I. (Ed.). (2003). Praderas de pastos marinos en Colombia: Estructura y distribución de un ecosistema estratégico. Serie de Publicaciones Especiales de INVEMAR, 10. Santa Marta.

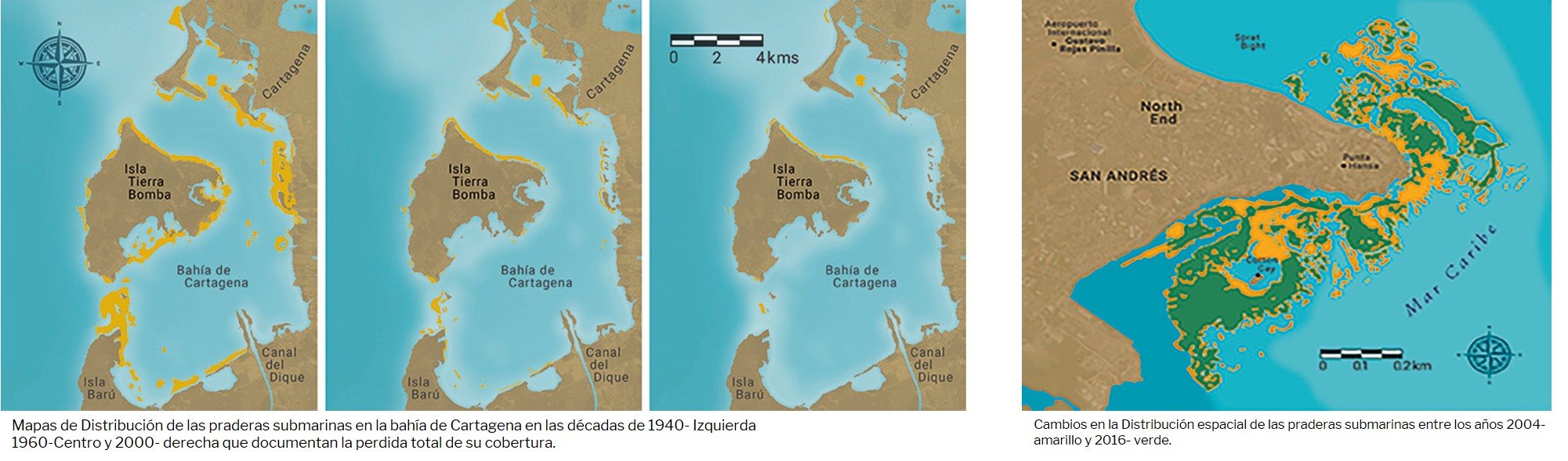

DÍAZ, J. M., & GÓMEZ-LÓPEZ, D. I. (2003). Cambios históricos en la distribución y abundancia de praderas de pastos marinos en la bahía de Cartagena y áreas aledañas (Colombia). Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 32, 57-74.

DUARTE, C. M. . (2002). The future of seagrass meadows. Environmental Conservation, 29(02), 192-206. doi: 10.1017/S0376892902000127.

DUARTE, C. M., MIDDLEBURG, J. J., & CARACO, N. (2005). Major role of marine vegetation on the oceanic carbon cycle. Biogeosciences, 2: 1-8. doi: 10.5194/bg-2-1-2005.

DUARTE, C. M., BORUM, J., SHORT, F. T., & WALKER, D. I. (2008). Seagrass ecosystems: their global status and prospects. En N. V. C. Polunin (Ed.): Aquatic Ecosystems: Trends and global prospects (pp. 281-294). Cambridge University Press.

DUARTE, C. M., LOSADA, J. I., HENDRIKS, E., MAZARRASA, I., & MARBÀ, N. (2013). The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation. Nature Climate Change, 3, 961-967. doi: 10.1038/NCLIMATE1970.

ERFTEMEIJER, P. L. A., & LEWIS, R. R. R. (2006). Environmental impacts of dredging on seagrasses: a review. Marine Pollution Bulletin, 52(12), 1553-1572. doi: 10.1016/j.marpolbul.2006.09.006.

FOURQUREAN, J. W., DUARTE, C. M., KENNEDY, H., MARBÀ, N., HOLMER, M., MATEO, M. A.,… SERRANO, O (2012). Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock. Nature Geoscience, 5, 505-509. doi: 10.1038/NGEO1477.

GÓMEZ-LÓPEZ, D., DÍAZ, C., GALEANO, E., MUÑOZ, L., MILLÁN, S., BOLAÑOS, J., & GARCÍA, C (2014). Proyecto de actualización cartográfica del atlas de pastos marinos de Colombia: Sectores Guajira, Punta San Bernardo y Chocó: Extensión y estado actual. Informe técnico final. [CD-ROM]. PRY- BEM-005-13. Santa Marta: FONADE-INVEMAR.

GÓMEZ-LÓPEZ, D. I., ACOSTA-CHAPARRO, A., GONZÁLEZ, J. D., SÁNCHEZ, L., NAVAS-CAMACHO, R., & ALONSO, D. (2018). Reporte del estado de los arrecifes coralinos y pastos marinos en Colombia (2016-2017). Serie de publicaciones Generales de INVEMAR, 101. Santa Marta: INVEMAR.

GREEN, E. P., & SHORT, F. T. (2003). World Atlas of Seagrasses. UNEP World Conservation Monitoring Centre. Berkeley, USA: University of California Press.

GUANNEL, G., ARKEMA, K., RUGGIERO, P., & VERUTES, G. (2016). The power of three: coral reefs, seagrasses and mangroves protect coastal regions and increase their resilience. PLoS ONE, 11(7), e0158094. doi: 10.1371/journal.pone.0158094.

JOHNSON, R. A., GULICK, A. G., BOLTEN, A. B., & BJORNDAL, K. A.. (2017). Blue carbon stores in tropical seagrass meadows maintained under green turtle grazing. Scientific Reports, 7. doi: 10.1038/s41598017-13142-4.

HARLEY, C.D., HUGHES, A. R., HULTGREN, K.M., MINER, B. G., SORTE, C. J., THORNBER, C. S.,… WILLIAMS, S. L. .(2006). The impacts of climate change in coastal marine systems. Ecology Letters, 9, 228-241. doi: 10.1111/j.1461-0248.2005.00871.x.

HECK, K. L., PENNOCK, J., VALENTINE, J., COEN, L. D., & SKLENAR, S. A. . (2000). Effects of nutrient enrichment and large predator removal on seagrass nursery habitats: an experimental assessment. Limnology and Oceanography, 45, 1041-1057.

HECK, K. L. JR., HAYS, C., & ORTH, R. J. 2003). A critical evaluation of the nursery role hypothesis for seagrass meadows. Marine Ecology Progress Series, 253, 123-136. doi: 10.3354/meps253123.

HECK, K. L., CARRUTHERS, T. J., DUARTE, C. M., HUGHES, R. A., KENDRICK, G., ORTH, R. J., & WILLIAMS, S. W. .(2008). Trophic transfers from seagrass meadows subsidize diverse marine and terrestrial consumers. Ecosystems, 11(7), 1198-1210.

VAN DER HEIDE, T., GOVERS, L. L., DE FOUW, J., OLFF, H., VAN DER GEEST, M., VAN KATWIJK, M. M., & VAN GILS, J. A. (2012). A three-stage symbiosis forms the foundation of seagrass ecosystems. Science, 336: 1432-1434. doi: 10.1126/science.1219973.

HEMMINGA, M. A., & DUARTE, C. M. (2000). Seagrass ecology: An introduction. London: Cambridge University Press.

IBARRA S. E., & RÍOS, R. (1993). Ecosistemas de fanerógamas marinas. En: S. I. Salazar, & N. E. González (Ed.). Biodiversidad marina y costera de México (pp. 54-65). Chetumal: Centro de Investigaciones de Quintana Roo.

INVEMAR.. (2015). Monitoreo de Pastos Marinos en el Caribe colombiano como insumo para el indicador condición tendencia ICTPM. Santa Marta: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”.

MILLÁN, S., BOLAÑOS, J. A., GARCÍA-VALENCIA, C., & GÓMEZ-LÓPEZ, D. I. (2016). Teledetección aplicada al reconocimiento de praderas de pastos marinos en ambientes de baja visibilidad: La Guajira, Colombia. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 45(2), 289-315.

MILOSLAVICH, P., DÍAZ, J. M., & KLEIN, E. (2010). Marine biodiversity in the Caribbean: Regional estimates and distribution patterns. PLoS ONE, 5(8), e11916. doi:10.1371/journal.pone.0011916.

NORDLUND, L. M., CULLEN-UNSWORTH, L. C., UNSWORTH, R. K. F., & GULLSTRÖM, M. (2018). Global significance of seagrass fishery activity. Fish and Fisheries, 19, 399–412. doi: 10.1111/faf.12259.

NORDLUND, N. L. M., KOCH, E. W., BARBIER, E. B., & CREED, J. C. . (2016). Seagrass ecosystem services and their variability across genera and geographical regions. PLoS ONE, 11(10), e0163091. doi: 10.1371/journal.pone.0163091.

OGDEN, C. J. ( . (1980). Faunal relationships in Caribbean seagrass beds. En R. C. Phillips, & C. P. McRoy (Ed.), Handbook of seagrass biology: an ecosystem perspective (pp. 173-198). New York: Garland STPM Press.

ÓLAFSSON, E (Ed.). (2016). Marine macrophytes as foundation species. London: CRC Press, Taylor & Francis Group.

ORTH, R., CARRUTHERS, T. J. B., DENNISON, W. C., DUARTE, C. M., FOURQUREAN, J. W., HECK, K. L.,… WILLIAMS, S. L. (2006). A global crisis for seagrass ecosystems. BioScience, 56(12), 987-996.

PAPENBROCK, J. (2012). Highlights in seagrasses’ phylogeny, physiology, and metabolism: What makes them special? ISRN Botany, 2012. doi: 10.5402/2012/103892.

PHILLIPS, R. C. . (1992). The seagrass ecosystem and resources in Latin America. En U. Seeliger (Ed.), Coastal plant communities in Latin America (pp. 233-246). San Diego, California: Academic Press.

RAMESH, R., BANERJEE, K., PANEERSELVAM, A., RAGHURAMAN, R., PURVAJA, R., & LAKSHMI, A. 2019). Importance of seagrass management for effective mitigation of climate change. En R. R. Krishnamurthy, M. P. Jonathan, S. Srinivasalu, B. Glaeser (Ed.), Coastal Management: Global Challenges and Innovations (pp. 283-299). London: Academic Press.

RESTREPO, J. D., ZAPATA, P., DÍAZ, J. M., GARZÓN-FERREIRA, J., & GARCÍA, C. B. (2006). Fluvial fluxes into the Caribbean Sea and their impact on coastal ecosystems: The Magdalena River, Colombia. Global and Planetary Change, 50(1-2), 33-49. doi: 10.1016/j.gloplacha.2005.09.002.

SCOTT, A. L., YORK, P. H., DUNCAN, C., MACREADIE, P. I., CONNOLLY, R. M., ELLIS, M. T.,… RASHEED, M. A. . (2018). The role of herbivory in structuring tropical seagrass ecosystem service delivery. Frontiers in Plant Science, 9, 127. doi: 10.3389/fpls.2018.00127.

SHORT, F., & WYLLIE-ECHEVERRIA, S. . (1996). Natural and human-induced disturbance of seagrasses. Environmental Conservation, 23(1), 17-27. doi: 10.1017/S0376892900038212.

SHORT, F., & NECKLES, H. A. . (1998). The effects of global climate change on seagrasses. Aquatic Botany, 63(3-4), 169-196. doi: 10.1016/S0304-3770(98)00117-X.

SHORT, F., CARRUTHERS, T., DENNISON, W., & WAYCOTT, M. (2007). Global seagrass distribution and diversity: A bioregional model. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350(1-2), 3-20. doi: 10.1016/j.jembe.2007.06.012.

SHORT. F., POLIDORO, B., LIVINGSTONE, S. R., CARPENTER, K. E., BANDEIRA, S., SIDIK BUJANG, J.,… ZIEMAN, J. C.(2011). Extinction risk assessment of the world´s seagrass species. Biological Conservation, 144(7), 1961-1971. doi: 10.1016/j.biocon.2011.04.010.

SIERRA-ROZO, O., GAVIO, B., & MANCERA-PINEDA, J. E. (2012). Estructura de las praderas de Thalassia testudinum en la isla de Providencia, Caribe colombiano, después del paso del huracán Beta. Caldasia, 34(1), 155-164.

SPALDING, M. D., TAYLOR, M. L., RAVILIOUS, C., SHORT, F. T., & GREEN, E. P. (2003). The distribution and status of seagrasses. En E. P. Green, & F. T. Short (Ed.), World Atlas of Seagrasses (pp. 13-34). UNEP World Conservation Monitoring Centre. Berkeley: University of California Press.

SULLIVAN, B. K., SHERMAN, T. D., DAMARE, V. S., LILJE, O., & GLEASOND, F. H. (2013). Potential roles of Labyrinthula spp. in global seagrass population declines. Fungal Ecology. 6(5), 328-338. doi: 10.1016/j.funeco.2013.06.004.

VAN TUSSENBROEK, B. I., CORTÉS, J., COLLIN, R., FONSECA, A. C., GAYLE, P. M., GUZMÁN, H. M.,… WEIL, E. (2104). Caribbean-wide, long term study of sea grass beds reveals local variations, shifts in community structure and occasional collapse. PLos ONE, 9(3), e90600. doi: 10.1371/journal.pone.0090600.

VAN TUSSENBROEK, B. I., BARBA-SANTOS, M. G., RICARDO-WONG, J. G., VAN DIJK, J. K., & WAYCOTT, M. (2010). Guía de los pastos marinos tropicales del Atlántico oeste. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

VAN TUSSENBROEK, B. I., VILLAMIL, N., MÁRQUEZ-GUZMÁN, J., WONG, R., MONROY-VELÁZQUEZ, L. V., & SOLIS-WEISS, V. (2016). Experimental evidence of pollination in marine flowers by invertebrate fauna. Nature Communications, 7, 12980. doi: 10.1038/ncomms12980.

UNSWORTH, R.K.F., NORDLUND, L., & CULLEN‐UNSWORTH, L.C..(2018). Seagrass meadows support global fisheries production. Conservation Letters, 12(1). doi: 10.1111/conl.12566.

WAYCOTT, M., DUARTE, C. M., CARRUTHERS, T. J., ORTH, R. J., DENNISON, W. C., OLYARNIK, S.,… WILLIAMS, S. L. (2009). Accelerating loss of seagrasses across the globe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(30), 12377-12381. doi: 10.1073/pnas.0905620106.

WILLETTE, D. A., CHALIFOUR, J., DEBROT, A. O. D., SABINE-ENGEL, M., MILLER, J., OXENFORDF, H. A.,… VÉDIE, F.(2014). Continued expansion of the trans-Atlantic invasive marine angiosperm Halophila stipulacea in the Eastern Caribbean. Aquatic Botany, 112, 98-102. doi: 10.1016/j.aquabot.2013.10.001

WILLIAMS, S. L. (2007). Introduced species in seagrass ecosystems: status and concerns. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350(1-2), 89-110. doi: 10.1016/j.jembe.2007.05.032.

CÉSAR PRADO VILLEGAS

GERARDO SILVA CASTRO

LINA MOSQUERA AGUIRRE

DIRECCIÓN EDITORIAL

SANTIAGO MONTES VEIRA,

I/M EDITORES

DIRECCIÓN CIENTÍFICA Y TEXTO

JUAN MANUEL DÍAZ MERLANO

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

ANGÉLICA MONTES ARANGO

COORDINACIÓN EDITORIAL

DAVID MONTES ARANGO

FOTOGRAFÍA

DIEGO MIGUEL GARCÉS GUERRERO

JUAN MANUEL DÍAZ MERLANO

VALERIA PIZARRO NOVOA

ANGÉLICA MONTES ARANGO

FREDERICK T. SHORT

RON VANDERHOFF

ARCHIVO IM EDITORES

ISTOCK

ILUSTRACIONES

DAVID LEAÑO

CORRECCIÓN DE ESTILO

HELENA IRIARTE NÚÑEZ

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRAFICA

YESENIA RINCÓN JIMÉNEZ

SELECCIÓN DIGITAL DE COLOR

IMPRESIÓN Y ACABADOS

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.

QUE ACTÚA ÚNICAMENTE COMO IMPRESOR.

IMPRESO EN COLOMBIA

| FAUNA | |

| INVERTEBRADOS | |

| Abanicos de Mar | Gorgonia spp. |

| Anémona Gigante | Condylactis gigantea |

| Anémonas | Orden Actiniaria |

| Anfípodos | Orden Amphipoda |

| Balanos | Clase Cirripedia |

| Bibalvos | Clase Bivalvia |

| Bollo e' burro o pepino negro | Holothuria Mexicana |

| Calamar de Arrecife | Sepiotheutis sepioidea |

| Cangrejo de Coral | Carpilus corallinus |

| Cangrejo ermitaño gigante del caribe | Petrochirus diogenes |

| Cangrejos ermitaños | Familia Paguridae |

| Caracol de pala | Lobatus gigas |

| Coral de fuego | Millepora spp. |

| Corales | Clase Anthozoa |

| Corales blandos | Orden Alcyonacea |

| Corales duros | Orden Scleractinia. |

| Equinodermos | Filo Echinodermata |

| Erizo blanco | Tripneustes ventricosus |

| Erizo verde | lytechinus variegatus |

| Erizos de mar | Clase Echinoidea |

| Esponja Azul | Haliclona caerulea |

| Esponja de fuego | Tedania ignis |

| Eponja excavadora roja | Cliona delitrix |

| Esponjas | Filo porifera |

| Estrella cojin de mar | Oreaster reticulatus |

| Estrellas de mar | Clase Asteroidea |

| Gasterópodos o caracoles | Clase Gastropoda |

| Gusano de abanico | Sabella spallanzanii |

| Gusano de plumero | Sabellastarte magnifica |

| Gusanos poliquetos | Clase Polychaeta |

| Hidrozoarios | Clase Hidrozoa |

| Hidrozoarios pluma | Aglaophenia spp. |

| Langosta espinosa | Panulirus argus |

| Langostas | Familia Palinuridae |

| Latígos de mar | Pterogorgia Pseudopterogorgia spp. |

| Medusa alreves invertida o patasarriba | Cassiopea xamachana |

| Octocorales | Subclase Octocorallia |

| Tunicados | Subfilo:Urochordata |

| P E C E S | |

| Abadejo de Alaska | Theragra chalcogramma |

| Arenque del Atlántico | Clupea harengus |

| Arenque del Pacífico | Clupea pallasii |

| Bacalao del Atlántico | Gadus morhua |

| Bacalao del Pacífico | Mauritia spp. |

| Barracuda | Sphyraena barracuda |

| Caballitos de mar | Hippocampus spp. |

| Gallina pintada | Prionotus punctatus |

| Gobio gallo o crestado | Lophogobius cyprinoides |

| Lábridos | Familia Labridae |

| Meros | Epinephelus spp. |

| Pargos | Familia Lutjanidae |

| Peces aguja | Familia Signathidae |

| Peces lora | Familia Scaridae |

| Peces roncos | Familia Haemulidae |

| Pejesapo o pez globo ajedrezado | Sphoeroides testudineus |

| Pepino de mar de cinco dientes | Actinopygia agassizzi |

| Pepinos de mar | Clase Holothuroidea |

| Pez cirujano rayado | Acanthurus chirurgus |

| Pez globo rayado de espinas | Chilomycterus schoepfi |

| Pez león | Pterois volitans |

| Pez lora princesa | Scarus taeniopterus |

| Pez lora semáforo | Sparisoma viridis |

| Pez mariposa ocelado | Chaetodon capistratus |

| Pez puercoespín | Diodon holocanthus |

| Pez torito de hexágonos | Acanthostracion polygonius |

| Pez trompeta | Aulostomus maculatus |

| Raya amarilla | Urobatis jamaicensis |

| Rayas | Orden Rajiformes |

| Ronco amarillo | Haemulon sciurus |

| Ronco boca colorá | Haemulon plumieri |

| Ronco de lomo prieto | Haemulon melanurum |

| Roncos | Familia Haemulidae |

| Salmonete amarillo | Mulloidichthys martinicus |

| Salmonete colorao | Pseudupeneus maculatus |

| Tiburón gato o nodriza | Ginglymostoma cirratum |

| R E P T I L E S | |

| Tortugas | Orden Testudines |

| Tortuga carey | Eretmochelys imbricata |

| Tortuga verde | Chelonia mydas |

| M A M Í F E R O S | Dugongo | Dugong dugon |

| Manatíes | Orden Sirenia |

| Manatí antillano o del Caribe | Trichechus manatus |

| FLORA | |||

| Abanico de sirena | Udotea flabellum | ||

| Alga pluma verde | Caulerpa sertularioides | ||

| Algas calcáreas | Orden Corallinales | ||

| Algas psamófilas | Familias Halimedaceae y Caulerpaceae | ||

| Brocha de barbero | Penicillus capitatus | ||

| Buchón | Eichhornia crassipes | ||

| Cícadas o zamias | División Cycadophyta | ||

| Cintilla | Ruppia marítima | ||

| Gramíneas terrestres | Familia Poaceae | ||

| Helechos | División: Monilophyta (antes Pteridophyta) | ||

| Hepáticas | División Marchantiophyta o Hepaticophyta | ||

| Hierba paleta | Halophila decipiens | ||

| Hierbas de los torrentes | Familia Podostemaceae | ||

| Juncos | Familia Juncaceaes | ||

| Lenteja de agua | Lemna spp. | ||

| Lagartija de bosque | Anolis spp. | ||

| Lotos | Familia Nelumbonaceae | ||

| Mangle rojo | Rhizophora mangle | ||

| Musgos | División Bryophya | ||

| Nenúfar gigante | Victoria amazonica | ||

| Nenúfares o lotos | Familias Nymphaeaceae, Cabombaceae y Nelumbonaceae | ||

| Papiro | Cyperus papyrus | ||

| Pasto cintita o pelo de marisma | Ruppia maritima | ||

| Pasto de manatí | Syringodium filiforme | ||

| Pasto de tortuga | Thalassia testudinum | ||

| Pasto del Mediterráneo | Posidonia oceánica | ||

| Pasto o hierba de bajío | Halodule wrightii | ||

| Pastos marinos | Familias Zosteraceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae y Ruppiaceae. | ||

| Trébol de mar | Halophila baillonii | ||

Avista de pájaro e incluso a la altura de un avión que vuela sobre la costa, pueden apreciarse en el mar unas manchas extensas de color verde oscuro, casi negro, que contrastan con el intenso tono azul del agua. Es posible confundirlas con desechos asentados en el fondo o, en días soleados, con las sombras que proyectan las nubes sobre la superficie. En realidad, son praderas submarinas, uno de los ecosistemas más productivos, biodiversos e importantes del planeta que, aunque no gozan de la popularidad ni tienen el carácter emblemático de los manglares o los coloridos arrecifes de coral, encierran un sinnúmero de facetas entre las que quizás la más sorprendente es que su esencia radica en unas pocas y peculiares plantas que proporcionan refugio y alimento a todo tipo de animales, desde diminutos invertebrados hasta grandes peces, tortugas, mamíferos marinos y aves, además de brindar importantes servicios al ser humano.

Comúnmente conocidas como pastos marinos, semejantes a algunas gramas o hierbas rastreras de tierra firme, estas plantas suelen asentarse y crecer sobre los fondos lodosos, arenosos y rocosos de aguas saladas, poco profundas y tranquilas, a lo largo de las costas insulares y continentales de todo el mundo, a excepción de las de la Antártida y las de gran parte de los litorales del Pacífico de América del Sur y del Atlántico de África. Aunque no tienen un parentesco cercano con las gramíneas de la familia Poáceae, a la que pertenecen los pastos terrestres, se denominan así debido a que la mayoría de las especies presentan hojas alargadas y crecen densamente, formando una suerte de céspedes que cubren amplias extensiones del fondo marino. Por el hecho de vivir bajo el agua suelen ser confundidas con las algas verdes, pero lo cierto es que, como gran parte de las plantas terrestres, son angiospermas, o sea, plantas que producen flores.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PASTOS MARINOS

Las plantas terrestres evolucionaron a partir de un tipo de algas denominadas carofitas, que son las únicas que poseen estructuras reproductivas masculinas y femeninas diferenciadas y tienen pedúnculos en vez de tallos firmes y rizoides —estructuras velludas— en lugar de raíces. El paso del medio acuático al de tierra firme implicó un cambio fundamental en su forma de vida, pues exigió adaptaciones fisiológicas y morfológicas profundas para hacer frente a los efectos deshidratantes de la atmósfera y para asegurar la reproducción fuera del agua. La secuencia de eventos históricos que condujeron a este cambio no se conoce a ciencia cierta, pero el registro fósil indica que las plantas terrestres posiblemente evolucionaron en el Periodo Ordovícico —hace alrededor de 460 millones de años— y con toda seguridad ya estaban en tierra firme en el Silúrico —hace unos 430 millones de años—.

Probablemente, las primeras plantas terrestres tenían una apariencia similar a la de las plantas hepáticas modernas —pequeñas herbáceas con forma de hígado— y más tarde evolucionaron hacia los musgos que continuaban dependiendo del agua para crecer y reproducirse. Fue gracias al desarrollo del tejido vascular —sistema de tubos a través del cual se transportan agua, nutrientes y carbohidratos dentro de la planta— como los vegetales se fueron liberando paulatinamente del medio líquido. Se presume que las primeras plantas vasculares eran semejantes a los helechos y eventualmente, en el periodo Devónico, hace unos 400 millones de años, evolucionaron hacia las plantas con semillas —espermatofitas—, lo que supuso una gran novedad en la evolución. Esto, sumado a la posterior aparición de un nuevo proceso de dispersión, conocido como polinización, permitió que se independizaran completamente del medio acuático.

Las Angiospermas fueron las últimas en aparecer y sufrieron una diversificación tan numerosa y abrupta, que actualmente constituyen el grupo florístico más numeroso del planeta, debido precisamente, al refinado proceso de polinización mediado por insectos, aves, murciélagos u otros organismos que evolucionaron con ellas. A diferencia de las gimnospermas —plantas que producen semillas desnudas pero no flores, como los pinos— cuya polinización ocurre por el viento, las angiospermas crearon una gran variedad de estrategias para atraer a los polinizadores y desarrollaron también el fruto que recubre las semillas: un mecanismo eficiente para su protección y dispersión.

Más tarde, muchos grupos vegetales volvieron a hacer del agua su hábitat, pero llevaron con ellos el sello indeleble de la evolución: la flor y el fruto que resguarda la semilla para asegurar la perpetuidad de la especie. Hoy se conocen cerca de 300.000 especies de angiospermas en el mundo, de las cuales unas 6.000 son acuáticas, incluyendo las emergentes como los juncos y papiros, las de hojas flotantes como los lotos y nenúfares, las que flotan libremente como las lentejas de agua y el buchón, las que permanecen siempre sumergidas como las podostemáceas que viven ancladas en las rocas de los arroyos torrentosos y los pastos marinos. Sin embargo, tan solo 140 especies —menos del 0,05% de las angiospermas— han logrado adaptarse por completo a la vida subacuática sin requerir que alguna de sus estructuras, como las flores y los frutos, se desarrolle o permanezca fuera del agua como parte de su ciclo vital. Son hidrófilas, es decir, que su polinización no depende del viento o de insectos, sino que se lleva a cabo, exclusivamente, mediante el flujo del agua.

De este subgrupo, tan solo 6 familias de monocotiledóneas del orden Alismatales, que comprenden 13 géneros y 72 especies, equivalentes a menos del 0,03% de todas las angiospermas, han colonizado el medio marino. A este reducido grupo, al igual que a los cetáceos —delfines, cachalotes, ballenas y orcas—, la evolución los condujo a colonizar de nuevo las aguas marinas. Se trata de una rareza evolutiva, puesto que tal evento se dio solo en uno de los nueve grupos de monocotiledóneas. No obstante, su adaptación a estas aguas tuvo lugar, independientemente, en al menos tres ocasiones durante su proceso de transformación.

Si bien se conocen restos fósiles de plantas Alismatales que se remontan al Cretácico Superior, hace unos 80 millones de años, el registro mejor confirmado para los pastos marinos data del Eoceno, hace alrededor de 40 millones de años. Existen seis familias agrupadas en tres ramas evolutivas: Hydrocharitaceae, Posidoniaceae/Cymodoceaceae/Ruppiaceae y Zosteraceae/Potamogetonaceae, y estudios paleontológicos, apoyados con calibración de relojes moleculares, sugieren que todas ellas evolucionaron de forma casi simultánea hace entre 40 y 78 millones de años, pero cada una lo hizo de manera independiente.

LOS PASTOS MARINOS EN EL MUNDO

Los pastos marinos, que crecen completamente sumergidos y enraizados en fondos someros de aguas salobres, ocupan un mismo nicho ecológico en el medio marino, aunque pertenecen a seis familias distintas, y poseen unas adaptaciones que les permiten sobrevivir en estos ambientes, por lo cual constituyen un grupo funcional desde el punto de vista ecológico, cuyas principales características son: • Habilidad para crecer completamente bajo el agua y responder adecuadamente a la fluctuación de los gases —concentración y tasa de difusión— para sobrevivir en aguas de salinidad variable. • Sistemas de anclaje al sustrato que les permite soportar los movimientos del agua. • Mecanismos subacuáticos de polinización. • Capacidad para competir exitosamente con otras especies en el medio marino.

Estas cualidades son evidentes en la morfología que exhiben casi todas las especies de pastos marinos, entre las que se destacan: las hojas aplanadas y delgadas —a excepción de las especies del género Syringodium y algunas de Phyllospadix—, las hojas alargadas o en forma de cinta —excepto en las especies del género Halophila— y un sistema de raíces y rizomas muy bien desarrollado.

Los pastos marinos conforman entonces un grupo ecológico pero no uno taxonómico, es decir, que las distintas familias no tienen una relación estrecha de parentesco. Las 72 especies conocidas en la actualidad corresponden a 13 géneros de 6 familias, todas ellas pertenecientes al orden Alismatales de las angiospermas.

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LOS PASTOS MARINOS

La unidad morfológica de los pastos marinos se denomina ramet y consta de un rizoma, de cuyo extremo nace un vástago o haz de hojas y un sistema de raíces. Las praderas submarinas colonizan el sustrato sedimentario —lodo, arena y grava— mediante el crecimiento horizontal del ápice o punta de los rizomas, el cual, en determinados intervalos de espacio, forma haces verticales de donde se originan nuevos ramets con sus vástagos, flores y frutos. Eventualmente, los rizomas pueden romperse y de cada fragmento brota una planta genéticamente idéntica a la original. Por lo tanto, una misma planta puede consistir en secciones de rizomas independientes llamadas clones. El éxito de la colonización de estas plantas radica, precisamente, en este sistema de ramets que se replican vegetativa y asexualmente mediante crecimiento clonal.

Las partes visibles de estas plantas son las hojas verdes que surgen por encima del sustrato. Tienen forma de cinta plana, cordón cilíndrico semejante a un espagueti, o son ovoides alargadas, con venas generalmente paralelas y una base semitransparente envainada que protege los tejidos en desarrollo. Dado que siempre están sumergidas, el intercambio gaseoso entre la planta y el medio no ocurre a través de estomas, sino mediante una fina cutícula porosa. Las raíces varían en tamaño, grosor, vellosidad y patrón de ramificación, y entre sus funciones están absorber los nutrientes, oxigenar el sustrato y anclar las plantas al sedimento.

Las hojas son producidas por tejidos del ápice del rizoma vertical —meristemos— alojados en una vaina y crecen hasta alcanzar la talla de su especie según las condiciones del hábitat. Nuevas hojas se producen continuamente mientras las antiguas siguen creciendo. Si se suman las tasas de crecimiento de todas las hojas de un mismo vástago, el resultado diario es de varios centímetros.

La velocidad de crecimiento horizontal de los rizomas varía según la especie, desde los 2 cm de la Posidonia oceánica, hasta más de 2 m por año de la Cymodocea nodosa. El crecimiento y sus ramificaciones aceleran la expansión de las plantas sobre el sustrato, que es generalmente más rápida en las especies de menor tamaño. Sin embargo, las condiciones del ambiente —turbulencia, temperatura, nutrientes y tipo de sedimento— y la densidad de ramets, juegan un papel importante.

Su reproducción es tanto asexual —vegetativa— como sexual y, aunque no es común encontrar flores, se ha estimado que en la mayoría de las especies, no más del 10% de los ramets las producen durante el año. Estas son simples y poco atractivas, pues carecen de los colores llamativos que la mayoría de las plantas terrestres utiliza para atraer a los polinizadores.

Algunos pastos marinos se reproducen sexualmente al igual que los pastos terrestres, pero la polinización ocurre con ayuda del agua. Los estambres de las flores macho liberan polen con características especiales para aumentar la probabilidad de hacer contacto con los pistilos de alguna flor femenina y fertilizarla. Estos son los granos de polen más largos del mundo: mientras que los de las plantas terrestres rara vez superan 0,1 mm, los de los pastos marinos alcanzan 5 mm y a veces, incluso, se aglutinan para formar hilos extensos. En las especies de los géneros Halodule y Syringodium que se encuentran en el Caribe, el polen se asemeja a pequeños y delgados hilos blancos y en las especies caribeñas de Thalassia y Halophila, son pequeñas esferas unidas en cadena por un mucílago, una sustancia orgánica viscosa producida por la planta.

Investigadores de la Universidad Autónoma de México demostraron, en 2016, que ciertos crustáceos pequeños llamados anfípodos y algunos gusanos poliquetos visitan las flores de Thalassia testudinum en las noches, de manera que eventualmente transportan la masa de mucílago, con el polen incrustado, de las flores masculinas a las femeninas. Detectaron también la formación de tubos de polen en los estigmas de los pistilos, lo que indica que la fertilización había sido exitosa y que esos pequeños invertebrados ayudan en la fertilización de esa especie de una manera similar a como lo hacen los insectos con las plantas terrestres.

Una vez fecundada la flor, el pistilo se transforma en un fruto que produce una o varias semillas que, por lo general, caen cerca de la planta madre, por lo que su capacidad de dispersión es limitada. No obstante, en algunas especies, como la Thalassia testudinum, los frutos flotan y son transportados por las corrientes a lo largo de muchos kilómetros, antes de asentarse sobre el sustrato blando y germinar en una nueva planta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PASTOS MARINOS

Como ocurre en la mayoría de grupos de flora y fauna, las regiones tropicales son las que albergan la mayor cantidad de especies de pastos marinos, pero también en latitudes templadas y frías es posible encontrar una diversidad inesperadamente alta. Fred T. Short y colaboradores establecieron, en 2007, un conjunto de seis regiones biogeográficas en los océanos y mares del planeta, definidas de acuerdo con los patrones de distribución de las distintas especies.

Hay cinco lugares del mundo, todos en el hemisferio oriental, con alta diversidad de pastos marinos. Cuatro de ellos se encuentran en la región 5 o Indo-Pacífico CircumTropical y el otro en la costa suroccidental de Australia, es decir, la región 6 o Franja Circumglobal Meridional Templada. El primero y más diverso, con un total de 19 especies de pastos marinos, abarca las islas del sudeste asiático y se extiende a lo largo de la costa tropical del norte de Australia e incluye la Gran Barrera Coralina. Esta área se conoce como el Triángulo de Coral y en ella se concentra la mayor cantidad de especies de corales, mangles, peces, moluscos y otros organismos marinos del mundo. El segundo centro más poblado corresponde a la costa suroriental de la India y contiene 13 especies. Los otros tres, localizados en la costa oriental de África, el sur de Japón y el suroeste de Australia, por hallarse en la zona limítrofe entre dos regiones, albergan especies tanto tropicales como de aguas templadas. África oriental y el sur de Japón poseen, cada uno, 12 especies, en su mayoría tropicales, mientras que de las 13 presentes en el suroccidente de Australia, solo cuatro son tropicales.

Curiosamente, hay una ausencia total de pastos marinos en un tramo de casi 5.000 km a lo largo de las costas templadas y tropicales del Pacífico de Suramérica, desde la zona central de Chile hasta Panamá. A pesar de que se han contemplado varias causas posibles para esta anomalía biogeográfica, como la influencia de la fría corriente de Humboldt, los cambios drásticos de la temperatura del mar debidos a los fenómenos de El Niño y La Niña, la ocurrencia relativamente frecuente de tsunamis y la gran amplitud de las mareas —régimen macromareal—, ninguna hipótesis reúne suficientes argumentos concluyentes. En primer lugar, no todas pueden aplicarse a toda el área en cuestión: las bajas temperaturas de la corriente de Humboldt tienen poca influencia en las costas de Ecuador y Colombia y, mientras que el régimen macromareal está restringido a las costas de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, los pastos marinos están presentes en los dos últimos. En otras regiones del mundo donde ocurren tsunamis con cierta frecuencia, como en el Pacífico oriental tropical y el Indo-Pacífico oriental, existen varias especies de pastos y grandes extensiones de praderas submarinas. Además, las anomalías térmicas causadas por los fenómenos de El Niño y La Niña generalmente no superan los 5º C, lo cual está dentro del intervalo tolerado por la mayoría de especies. Es plausible sugerir que la ausencia de pastos marinos en el Pacífico suramericano es, más bien, el resultado del aislamiento. biogeográfico de esta región, debido a la gran distancia que existe entre el Pacífico occidental tropical —supuesto centro mundial de diversidad de estas plantas— y las costas suramericanas. A esto se suma que las corrientes marinas predominantes en la franja tropical del océano Pacífico, que podrían eventualmente dispersar las semillas de los pastos desde el centro de diversidad hacia Suramérica, fluyen del este hacia el oeste por la Corriente Ecuatorial del Norte y del Sur, es decir, en sentido opuesto.

Los pastos marinos forman praderas que alcanzan extensiones considerables, usualmente entremezcladas con arrecifes de coral y manglares: un mosaico de comunidades biológicas. Estas formaciones —también llamadas pastizales o ceibadales— cubren, aproximadamente, tan solo el 0,1% de los fondos marinos y, sin embargo, han captado la atención de los científicos en tiempos recientes, debido a que constituyen uno de los ecosistemas más productivos del planeta y dan origen a complejas redes alimenticias que sustentan buena parte de la biodiversidad y de las pesquerías del mundo. Aunque su origen es relativamente simple, a partir del establecimiento de unas pocas especies de pastos marinos y algas sobre el fondo marino, bajo condiciones adecuadas de temperatura, luz, salinidad y turbulencia del agua, el ecosistema que se desarrolla en las praderas submarinas adquiere una complejidad estructural y funcional extraordinaria, la cual constituye la base de la producción de una amplia gama de bienes y servicios ecosistémicos cruciales para el bienestar y la supervivencia del ser humano. Es precisamente por ello que las praderas submarinas ocupan el tercer lugar en el escalafón de importancia de los ecosistemas a nivel global, antecedidas únicamente por los estuarios y los humedales.

NO HAY JARDINES EN CUALQUIER LUGAR

Una serie de variables, como ciertos factores que regulan la actividad fisiológica de las plantas, algunos fenómenos naturales y los efectos derivados de las actividades humanas, determinan dónde se pueden desarrollar las praderas submarinas.

En la zona superficial, cerca de la tierra firme, la supervivencia de los pastos depende de su exposición al aire durante las mareas bajas, de la turbidez del agua generada por la fuerza del oleaje y de la disminución de la salinidad debida a la descarga de agua dulceacuiola en la zona costera. Por otro lado, la máxima profundidad a la que pueden prosperar está fijada por la disponibilidad de luz necesaria para hacer la fotosíntesis —proceso mediante el cual la clorofila de las plantas produce sustancias orgánicas a partir de energía lumínica, dióxido de carbono y agua—, cuya longitud de onda debe estar entre 400 y 700 nanómetros; por tal razón, la mayoría de los pastizales marinos se desvanecen cuando el fondo supera entre 15 y 18 metros de profundidad, aun en aguas muy claras. Sin embargo, algunas especies del género Halophila pueden crecer por debajo de los 25 metros, en grupos poco densos, e incluso en forma aislada, hasta casi 60 metros, en las aguas claras del Pacífico occidental.

Por su parte, la temperatura afecta fisiológicamente a estas plantas según la tolerancia térmica y el punto óptimo de cada especie para hacer la fotosíntesis, respirar y crecer. Cuando esta supera el nivel ideal, que varía para cada especie, los pastos experimentan estrés térmico y, después de cierto tiempo, mueren. De igual manera, influye en la distribución de las especies, pues afecta la floración y la germinación de las semillas.

Aunque los pastos marinos toleran amplias fluctuaciones en la salinidad del agua, los valores óptimos se sitúan entre 24 y 35 ups —unidades prácticas de salinidad o gramos de sal por litro de agua—. Cuando se salen de dicho intervalo, tienden a perder las hojas —exfoliación— y en salinidades reducidas, su capacidad para realizar fotosíntesis se ve seriamente afectada, como ha sido documentado tras las copiosas lluvias que acompañan el paso de huracanes por el Caribe. Otro efecto adverso de valores anormales de salinidad es una reducción en su reproducción y, por lo tanto, en su distribución, puesto que facilita que sea sustituida por especies de pastos más tolerantes o por macroalgas. Además, estas anomalías generan en la planta estrés causado por una concentración muy baja o muy elevada de iones de sal —estrés osmótico—, lo cual la hace más susceptible a contraer enfermedades.

Las corrientes y el oleaje son también factores determinantes en la distribución de los pastos marinos, muchos de los cuales toleran desde aguas prácticamente estancadas, hasta las turbulentas y con alto flujo de corriente. La mayoría de las especies crece sobre sustratos blandos de lodo y arena —característicos de aguas relativamente tranquilas—, pero otras, como varias especies de los géneros Phyllospadix, Amphibolis y Thalassodendron, se desarrollan en zonas de mayor movimiento del oleaje, donde predominan los fondos pedregosos con poca cantidad de sedimentos. En todo caso, requieren de cierta profundidad de sedimento para anclar sus raíces y así poder hacer frente a la turbulencia y acceder a los nutrientes del suelo.

Las tormentas y los huracanes impactan directamente las praderas por la erosión causada por el oleaje y la resuspensión de los sedimentos, que pueden ser transportados a otros lugares, causando una pérdida de sustrato, o pueden acumularse en ciertas zonas, cubrir las plantas y eventualmente sofocarlas.

Puesto que el carbono, el nitrógeno y el fósforo son los principales elementos constitutivos de la materia vegetal, la obtención de dichos elementos es crucial para la producción de biomasa en los pastos marinos. En términos generales, estos obtienen el carbono inorgánico del gas carbónico libre disuelto en el agua, mientras que el nitrógeno y el fósforo lo adquieren del suelo, a través de las raíces y, en una pequeña proporción del agua circundante a través de las hojas. Los sedimentos de los fondos marinos a lo largo de las costas, en regiones con clima lluvioso o donde la escorrentía y los ríos descargan en el mar cantidades importantes de residuos y nutrientes, tienen mayoritariamente un origen terrestre, mientras que en otras, los sedimentos predominantes son de origen marino, resultado de la desintegración de esqueletos de organismos —corales, esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos y algas calcáreas, entre otros— y, por lo tanto, están compuestos en gran parte por carbonato de calcio. Esta geoquímica de los sedimentos determina zonas con más o menos nutrientes para los pastos y, por consiguiente, sus patrones de distribución: en franjas con sedimentos provenientes de tierra firme, los pastos marinos acumulan grandes cantidades de fósforo pero carecen de nitrógeno y, en contraste, los que crecen en sedimentos marinos, carbonatados, suelen experimentar deficiencias de fósforo, que queda atrapado en el suelo.

En cuanto a los factores antrópicos, la intensificación de las actividades humanas en las zonas costeras de todo el mundo ha aumentado los impactos negativos sobre las aguas y los fondos del litoral. Uno de los impactos más serios que inhibe la presencia de pastos marinos es el enriquecimiento exagerado de nutrientes en las aguas costeras —eutrofización—, causado por el uso excesivo de abonos, detergentes y otros productos ricos en fósforo, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. Otros impactos importantes son los relacionados con el transporte marítimo y la operación portuaria —navegación, muelles y otras infraestructuras, dragados, encallamientos, paso de hélices—, que suelen alterar o erradicar la estructura física de las praderas.

LOS PASTOS MARINOS,

“INGENIEROS” DE UN ECOSISTEMA

Los pastos son el componente primordial de las praderas marinas, de la misma manera que los corales lo son para el arrecife coralino y los árboles de mangle para el manglar. Son esas las especies que juegan un papel esencial en la conformación de una comunidad biológica, denominadas por ecólogos como especies fundamentales pues sin ellas no puede existir el ecosistema. Desempeñan el papel de ingenieros ecosistémicos ya que modifican físicamente el ambiente, no solo para beneficiarse a sí mismas, sino para crear y mantener hábitats que aprovechan otros organismos y para brindar una serie de beneficios o servicios ecosistémicos al ser humano.

Las especies fundamentales no deben confundirse con las especies clave, que tienen un efecto importante en la estructura de una comunidad a pesar de no ser abundantes, como es el caso de los peces loro en los arrecifes de coral, los cuales, al consumir grandes cantidades de algas, controlan su crecimiento y mantienen saludable el ecosistema. En el caso de las praderas submarinas del Caribe, la tortuga verde se considera una especie clave, puesto que consume ávidamente los vástagos de Thalassia testudinum en zonas que establece como sus parcelas de forrajeo; el resultado es que la estructura —densidad de los vástagos y del follaje y longitud de las hojas— varía dependiendo de la cantidad de tortugas en el sistema.

Para que una pradera pueda establecerse en un fondo marino virgen, es indispensable la llegada de semillas de una especie pionera. Las condiciones físicas del ambiente deben ser propicias para que estas germinen, sus plántulas se arraiguen y los vástagos crezcan y se reproduzcan vegetativamente; además, las perturbaciones naturales y humanas, como tormentas, marejadas, dragados, derrames de hidrocarburos y tráfico de embarcaciones, deben ser poco frecuentes y de intensidad moderada. Es por esto que difícilmente se encuentran pastos marinos en lugares expuestos a oleajes fuertes o en inmediaciones de la desembocadura de ríos caudalosos y de aguas turbias.

Una vez asentadas en el sedimento, las semillas pueden permanecer en letargo por un periodo antes de germinar, el cual varía para cada especie y es de máximo nueves meses —en especies de Cymodocea—. Cuando germinan dan origen a plántulas que, después de anclarse al sustrato y de que sus primeras hojas alcancen cierta longitud, extienden horizontalmente sus rizomas para dar inicio al crecimiento vegetativo o clonal mediante el cual van surgiendo nuevas plántulas que, a su vez, repiten el proceso. De este modo, se van formando pequeños parches o rodales de pastos que poco a poco amplían su extensión hasta formar, eventualmente, praderas que ocupan grandes áreas del fondo marino. Sin embargo, la mayoría de las plántulas muere antes de iniciar su crecimiento clonal, puesto que no alcanza a acumularse la cantidad necesaria de nutrientes en el sedimento y, por lo tanto, no tiene el alimento necesario.

DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO

La colonización del sustrato, así como la conformación de las praderas, su expansión y el ensamblaje de una comunidad biológica propia, ocurren a través de un proceso secuencial de cambios llamado sucesión ecológica: unas especies pioneras son reemplazadas gradualmente por otras a medida que las condiciones del medio se van modificando hasta alcanzar una relativa estabilidad. Las especies pioneras o colonizadores primarios suelen tener pocas habilidades para competir por los recursos y tienen ciclos de vida cortos, pero se propagan rápidamente por el sustrato. Bajo condiciones ambientales estables y ausencia de fenómenos perturbadores, estas especies son desplazadas por colonizadores secundarios con mayores habilidades competitivas. Las que arriban luego para integrarse a la comunidad son más longevas, permanecen un mayor tiempo en el lugar que han colonizado y su avance o expansión hacia nuevos espacios ocurre de forma considerablemente más lenta.

Las características morfológicas y las estrategias de vida de las diferentes especies de pastos marinos sitúan a cada una de ellas en un orden jerárquico de importancia en la estructuración y desarrollo de los pastizales. Durante la sucesión ecológica, el nivel de complejidad de los ecosistemas evoluciona: las primeras etapas consisten en comunidades con cadenas alimenticias sencillas y poca biodiversidad, pero con el tiempo se van transformando en ecosistemas complejos, con más interacciones y una mayor riqueza y diversidad de seres vivos.

En las comunidades de praderas submarinas del Caribe, la sucesión comienza, generalmente, con el arribo de alguna especie considerada pionera que, según las condiciones del lugar, puede ser Halodule wrightii o una de las del género Halophila. Sin embargo, cuando el sustrato es inestable y carece de nutrientes, algas verdes —especies psamófilas de los géneros Halimeda, Penicillus, Avranvillea, Udotea y Caulerpa— se anclan al sustrato arenoso para acondicionarlo y darle estabilidad. Una de las colonizadoras secundarias que desplaza a las pioneras en estas praderas es Syringodium filiforme, la cual se instala como pasto dominante al cabo de un tiempo relativamente breve. Después, comienzan a aparecer plántulas y ramets de Thalassia testudinum que se entremezclan con Syringodium filiforme para configurar transitoriamente una pradera mixta. Finalmente, Thalassia testudinum consigue dominar las praderas del Caribe y le otorga al ecosistema su máxima madurez estructural y funcional. La duración y el ritmo de estas sucesiones varía dependiendo de las especies involucradas, del régimen estacional de cada lugar y de la frecuencia e intensidad de los eventos perturbadores.

Con el progreso de la sucesión ecológica, el sistema va cambiando su composición de flora y fauna. El resultado es una estructura eficiente y con máxima diversidad. También se producen cambios en su funcionamiento a medida que más especies se van integrando a la comunidad: hay un aumento en la producción de biomasa, en la cantidad de materia orgánica y en la regulación biológica. Cuando ocurren perturbaciones antrópicas o naturales que simplifican la estructura alcanzada, la sucesión se reanuda desde la última etapa lograda antes del fenómeno. Sin embargo, si el sistema es destruido completamente, se reinicia desde la llegada de la primera especie pionera.

En áreas donde las praderas se formaron hace mucho tiempo —decenas de años o incluso siglos—, la cantidad de materia orgánica acumulada genera condiciones anóxicas —carentes de oxígeno— y niveles tóxicos de sulfuro en los sedimentos, que afectan incluso a los mismos pastos. Sin embargo, recientemente, T. van der Heide y otros científicos de la Universidad de Groningen, Holanda, descubrieron que varias especies de pastos marinos han establecido una relación simbiótica con almejas de la familia Lucinidae, cuyas branquias albergan grandes cantidades de bacterias que oxidan el sulfato y de esta forma reducen los niveles de toxicidad y elevan la producción de los pastos. Como contraprestación, las almejas y sus bacterias se benefician de la acumulación de materia orgánica y del oxígeno que liberan las raíces de los pastos.

EL TODO ES MÁS QUE LA SUMA DE LAS PARTES

La producción primaria de las praderas submarinas, es decir, la fabricación de biomasa o materia orgánica por parte de los pastos y las algas asociadas a este ecosistema —algas fijas al sustrato del fondo, algas epífitas adheridas a las hojas de los pastos y algas flotantes—, por medio de la fotosíntesis, es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de la red trófica. En promedio, se calcula que las praderas submarinas producen alrededor de 1.012 g/m2 al año (medido en muestras deshidratadas), significativamente superior a los 850 g/m2 de los bosques húmedos tropicales y los 230 a 320 g/m2 de los pastizales de tierra firme.

La compleja disposición de los pastos marinos constituye un refugio para una gran variedad de organismos y hace que la turbulencia ocasionada por el oleaje y las corrientes sea significativamente más moderada, con lo cual los sedimentos suspendidos se precipitan y el agua se aclara. Esto contribuye a que el sistema sea más complejo, ya que amplía la gama de hábitats y recursos disponibles que se encuentran en la columna de agua, sobre o bajo el sustrato, en la superficie de las hojas y entre el follaje.

Por lo tanto, a pesar de estar articuladas a partir de unas pocas especies de pastos, las praderas submarinas albergan una rica y variada comunidad biológica en la que cada planta o animal cumple un papel específico en el funcionamiento del ecosistema. Muchas de las especies son primordiales y no se encuentran en ningún otro ecosistema, algunas habitan las praderas durante una etapa de su ciclo de vida, usándolas como área de desove o salacunas y otras, después de nacer y pasar su etapa juvenil en otro ecosistema, las prefieren como lugar para pasar su vida adulta. También es posible encontrar especies propias de otros ecosistemas que incursionan transitoriamente en las praderas, como tiburones, delfines, peces de arrecife y peces de mar abierto. Ciertos animales herbívoros —particularmente caracoles y erizos de mar—, que viven en los huecos de las rocas o entre las colonias de coral durante el día, realizan cortas migraciones nocturnas para pastar en la periferia de las praderas vecinas. Algunos peces, en cambio, deambulan durante el día entre el follaje, pero en la noche buscan refugio entre corales o entre las raíces sumergidas de los mangles.

Las hojas de los pastos son un sustrato al que se fija una amplia variedad de organismos epífitos, como algas filamentosas y calcáreas, gusanos sésiles, briozoarios y pequeñas anémonas, que sirven de alimento a invertebrados y peces. La producción de hojas nuevas por parte de los vástagos de los pastos es permanente y la vida de las hojas es relativamente corta —entre 30 y 60 días según la especie—, por lo que la tasa de renovación del follaje es sumamente alta. Mediante el flujo de las corrientes, una parte de las hojas que caen puede ser transportada a ecosistemas vecinos e incorporarse a su cadena alimenticia, o acumularse en las playas y descomponerse.

Sin embargo, la mayoría de la hojarasca se descompone en el fondo de las praderas, donde da origen a una compleja red trófica basada en detritos —residuos que provienen de la descomposición de materia orgánica— que albergan una gran población bacteriana de la que se nutren algunos invertebrados como almejas, esponjas, pepinos de mar y gusanos poliquetos, que succionan el detrito, filtran el agua y retienen las partículas alimenticias entre las branquias. En los sedimentos de este ecosistema habitan hasta 25 veces más invertebrados que en los fondos vecinos desprovistos de vegetación.

La cadena alimenticia de este ecosistema es una de las más complejas, pues en ella se entremezclan los procesos de transferencia de energía a partir de las biomasas producidas, más o menos independientemente, por los pastos, las macroalgas, las pequeñas algas epífitas, el fitoplancton, el detrito y las microalgas del fondo.

La amplia gama de microambientes que ofrecen las praderas ha hecho que los organismos que viven en ellas adopten estrategias para evitar la competencia por los recursos, aun teniendo que compartirlos. Bajo estas estrategias se pueden diferenciar tres grupos: los organismos sésiles que permanecen adheridos al sustrato o a las hojas de los pastos toda su vida, entre ellos los hidrozoarios, las esponjas, las ascidias, los balanos y algunos bivalvos; los organismos sedentarios, que permanecen la mayor parte del tiempo en un mismo lugar, pero tienen la capacidad de desplazarse eventualmente, como las anémonas y algunos gusanos; y los animales vágiles, que se mueven libremente o en contacto con el sustrato, como tortugas, peces, crustáceos, gasterópodos o caracoles, erizos, estrellas y pepinos de mar.

En cuanto a los hábitos de alimentación, al contrario de lo que podría pensarse en un ecosistema dominado por vegetales, tan solo una minoría de las especies practican el herbivorismo: algunas tortugas, el manatí antillano y su pariente del Indopacífico y Pacífico occidental tropical —el dugongo— son los principales herbívoros, y solo unas pocas especies de gasterópodos, crustáceos, erizos y peces consumen las hojas de los pastos, pues la mayoría prefiere las algas.

Algunos ecólogos sostienen que las hojas de los pastos marinos tienen poco valor nutritivo y alto contenido de celulosa, por lo que son poco atractivas y difíciles de digerir. No obstante, los herbívoros especializados en consumirlas lo hacen tan eficientemente que pueden ser muy abundantes, como es el caso de algunos erizos de mar, o alcanzar un tamaño corporal considerable, como las tortugas y los manatíes. La intensidad de este consumo juega un papel importante en la productividad de las praderas, en su apariencia y estructura física y en la diversidad de organismos que albergan. La mayoría de las praderas del Caribe son más frondosas y densas en la actualidad —mayor cantidad de vástagos por unidad de área— que cuando abundaban la tortuga verde y el manatí antillano hace ya varios siglos; hoy albergan menor cantidad y variedad de animales herbívoros y estos, en su gran mayoría, son pequeños.

En contraste, la diversidad de carnívoros y carroñeros en las praderas submarinas es generalmente alta, pues incluye especies de muchos grupos zoológicos, incluyendo anémonas, cangrejos, langostas, caracoles, pulpos, calamares, estrellas de mar, gusanos, peces y aves. Adicionalmente, existe una variedad asombrosa de animales suspensívoros y detritívoros; los primeros —como las esponjas, varios moluscos bivalvos y gusanos— filtran el agua para ingerir plancton y partículas en suspensión, mientras que los detritívoros —principalmente almejas, pepinos de mar y algunos caracoles— ingieren microalgas, bacterias y materia orgánica del fondo.

UNA TRINIDAD SINERGÉTICA:

PRADERAS, MANGLARES Y ARRECIFES DE CORAL

PRADERAS, MANGLARES Y ARRECIFES DE CORAL

Por lo general, los ecosistemas costeros —aquellos que se encuentran cerca de la interfase mar-tierra— son biológicamente diversos, ecológicamente productivos y económicamente valiosos. Los más característicos de las regiones tropicales son los manglares, las praderas submarinas y los arrecifes de coral, ambientes que a menudo se encuentran próximos entre sí, interactúan tanto física como biológicamente y contribuyen a la estabilidad ambiental de la zona. De esta manera, la salud de cada uno de los sistemas depende de la relación con los otros dos, en lo que tiene que ver con su estructura, con el flujo de la materia orgánica y con el desplazamiento de los animales entre los tres.

Los arrecifes de coral son como barreras hidrodinámicas que disipan la energía de las olas y generan un ambiente relativamente tranquilo para la colonización de comunidades de manglares y pastos marinos. Por su parte, los manglares y las praderas atrapan la contaminación y el exceso de nutrientes, a la vez que estabilizan los sedimentos, con lo cual disminuyen aún más el movimiento del agua y la aclaran, lo que mejora su calidad para beneficio de los organismos de los arrecifes coralinos.

Los manglares y las praderas producen cantidades considerables de materia orgánica, principalmente hojarasca, que se desplaza a las aguas y sedimentos adyacentes y a los arrecifes coralinos, que son ambientes naturalmente pobres en nutrientes. También aportan cantidades elevadas de detritos y materia orgánica particulada, elementos que juegan un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos del carbono, lo cual es un aporte significativo a las redes alimenticias de aguas abiertas —sistema pelágico— y del fondo marino —sistema bentónico—.

Muchos animales realizan desplazamientos migratorios entre los arrecifes de coral, las praderas y los manglares. Estas especies, incluyendo invertebrados y peces, dependen de la conexión entre estos ecosistemas para completar sus ciclos de vida, puesto que deben moverse de un hábitat a otro en algún momento de su vida. Los manglares y las praderas marinas son áreas vitales de crianza para peces que viven como adultos en los arrecifes coralinos. Esta función de salacuna se debe a la disponibilidad de refugios para las larvas y los juveniles y a la abundancia de alimento representado en detritos orgánicos.

Un buen ejemplo es el ronco amarillo, un pez común en los arrecifes coralinos del Caribe. Los juveniles migran de las praderas a los manglares cuando alcanzan una longitud de entre 4 y 6 cm, pero si no hay manglares cerca, los pequeños roncos se desplazan a los arrecifes. Dado que los manglares ofrecen mejores espacios de refugio que los arrecifes, donde la cantidad de depredadores es mayor, su probabilidad de supervivencia se reduce. Al igual que el ronco amarillo, muchos otros peces de arrecife se trasladan gradualmente a su hábitat final como adultos. A medida que la cantidad de depredadores aumenta en cada etapa, resulta conveniente crecer lo máximo posible antes de dar el siguiente paso.

Aunque Colombia posee amplios espacios oceánicos y costeros en el Pacífico Oriental Tropical, los pastos marinos están presentes únicamente en el Caribe, donde tres de las seis especies registradas conforman extensas praderas en sectores que se encuentran frente a la costa continental y alrededor de las islas del archipiélago oceánico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La composición y estructura de la flora y fauna asociadas a ellas varía de acuerdo con el tipo de sustrato en el que se desarrollan, de las condiciones oceanográficas y climáticas prevalentes y del grado de intervención humana.

EL GRAN CARIBE

La región denominada Gran Caribe, que comprende el mar Caribe —enmarcado en el norte y el oriente por las Antillas y en el occidente y el sur por las costas continentales de Centro y Suramérica—, el Golfo de México, la costa atlántica al sur de la península de La Florida y las aguas que rodean las islas Bahamas y las Turcas y Caicos, es considerada el núcleo de alta diversidad en el Atlántico Occidental Tropical y uno de los cuatro centros de biodiversidad marina tropical en el mundo.

Las praderas submarinas que están presentes a lo largo de casi todas las costas del Gran Caribe se desarrollan en las lagunas arrecifales —cuencas localizadas entre la playa y los arrecifes de coral— o tapizan los fondos arenosos de los golfos, las bahías y los estuarios en zonas protegidas del oleaje. Pueden estar constituidas por una sola especie —praderas monoespecíficas—, pero son más comunes las conformadas por dos o tres especies —praderas mixtas—.

En el Gran Caribe hay diez especies de pastos marinos pertenecientes a tres de las seis familias existentes. Nueve de ellas se consideran nativas de esta región, mientras que Halophila stipulacea, originaria del Indo-Pacífico, colonizó algunas zonas del Mediterráneo Oriental tras la apertura del Canal de Suez en la segunda mitad del siglo XIX y desde allí parece haberse desplazado, hace casi dos décadas, a alguna de las islas de las Antillas Menores, desde donde se ha propagado a otras islas del Caribe Oriental.

De las diez especies presentes en la región, tan solo tres son relevantes para la formación de praderas: la hierba de bajío o Halodule wrightii, el pasto de manatí o Syringodium filiforme y el pasto de tortuga o Thalassia testudinum, todas ellas ampliamente distribuidas por el Gran Caribe. Una cuarta especie, Ruppia marítima, conocida localmente como cintilla o pelo de marisma, forma praderas efímeras y de poca extensión en ambientes estuarinos y lagunares costeros, ocasionalmente entremezclada con Halodule wrightii, pero su presencia en el sur del Caribe no es muy frecuente.

Los pastos marinos se desarrollan en el interior de bahías protegidas del oleaje de mar abierto, en aguas marinas o salobres, en estuarios y en arrecifes coralinos. Actúan como corredores ecológicos, puesto que exportan e importan materia orgánica y proporcionan áreas de pastoreo y crianza para peces e invertebrados de ecosistemas adyacentes. Además, algunas algas psamófilas, que crecen con los pastos, incorporan carbonato cálcico en sus tejidos, lo que les brinda cierta dureza y rigidez; al morir y descomponerse las algas, este material carbonatado constituye una fuente importante de arenas calcáreas de color blanco.

En muchas áreas de esta región, principalmente en las Antillas Mayores, La Florida y el norte del Golfo de México, las praderas submarinas se ven sometidas con frecuencia a fuertes tormentas y huracanes. Aunque estas perturbaciones pueden tener consecuencias drásticas, como la interrupción y el retroceso en la trayectoria de la sucesión ecológica, el sofocamiento de los pastos por sedimentos y la modificación del relieve del fondo, estos ecosistemas poseen una considerable capacidad para superar las perturbaciones sin alterar significativamente su estructura y funcionalidad y pueden regresar a su estado original poco tiempo después de la perturbación —resiliencia ecológica—.

Aproximadamente el 10% de los fondos en las plataformas continentales del Caribe, es decir, alrededor de 66.000 km2, están cubiertos por praderas submarinas. Si a ellos se suman los casi 19.500 km2 contabilizados en el Golfo de México y los aproximadamente 3.000 km2 existentes en la costa oriental de La Florida y en las Bahamas, la superficie total de praderas submarinas en la región del Gran Caribe asciende a alrededor de 88.500 km2. Esta área sobrepasa los casi 34.000 km2 que ocupan los arrecifes coralinos y los 18.700 km2 de manglares en la misma región. Por lo tanto, de los tres ecosistemas más importantes y emblemáticos del Gran Caribe, el de mayor extensión está conformado por las praderas submarinas.

En las praderas de esta región, la presencia histórica de tortugas verdes ha tenido probablemente efectos ecológicos y evolutivos sustanciales; entre ellos está el aumento en la tasa de producción de biomasa, al igual que ocurre con los grandes herbívoros que han influenciado la productividad de las praderas terrestres norteamericanas y de las sabanas africanas. No obstante, los cambios en la temperatura, la salinidad y la cantidad de nutrientes, así como una reducción, estimada entre el 93% y el 97%, de la cantidad de tortugas verdes —comparada con la que había en tiempos precolombinos— han causado cambios significativos en la extensión de las praderas. Con base en el área total estimada y en su capacidad de carga para mantener poblaciones de tortuga verde, se calcula que en el Caribe debieron de existir entre 16 y 586 millones de tortugas antes de su explotación intensiva por parte del ser humano. Este amplio rango en las cifras se debe tal vez a la falta de información precisa sobre la extensión real de las áreas para forrajeo de tortugas.

PASTOS Y PRADERAS SUBMARINAS

EN EL CARIBE COLOMBIANO

El espacio marítimo de Colombia en el Caribe ocupa una superficie de 536.574 km2, lo que representa aproximadamente el 19,5% del mar Caribe, y sus 1.600 km de línea costera caribeña representan casi el 12% de la longitud total de las costas continentales e insulares de dicho mar.

En aguas colombianas han sido registradas seis de las diez especies de pastos marinos presentes en el Gran Caribe: Halodule wrightii, Syringodium filiforme, Thalassia testudinum, Halophila baillonii, Halophila decipiens y Ruppia marítima. Sin embargo, solo las tres primeras participan significativamente en la formación de praderas y si bien cualquiera de las tres puede ser la dominante, es frecuente encontrarlas entremezcladas debido al estado de la sucesión ecológica, a las condiciones locales de exposición al oleaje, al sustrato y a la turbidez del agua.

Halodule wrightii tolera amplias variaciones de salinidad, temperatura, transparencia y turbulencia. A menudo, crece formando praderas a lo largo de las playas con poco oleaje, especialmente en aguas ricas en nutrientes, turbias y con salinidad reducida o elevada con respecto a los valores normales. Es una especie pionera en la sucesión ecológica, que coloniza los fondos que han quedado desprovistos de vegetación después de perturbaciones drásticas causadas por tormentas, huracanes y dragados. Se desarrolla en aguas muy someras, hasta una profundidad entre 15 y 18 m, sola o con algas psamófilas y otros pastos marinos. Las hojas tienen forma de cinta delgada, de 2 a 3 mm de ancho y de 5 a 30 cm de largo. Los vástagos, con 2 a 4 hojas, surgen de una vaina semitransparente y los rizomas son delgados y se ramifican moderadamente.

Aunque Syringodium filiforme suele entremezclarse con Halodule wrightii o con Thalassia testudinum, tiende a ser dominante en zonas poco abrigadas del oleaje. Se desarrolla en fondos someros, de menos de 1 m, hasta casi 20 m de profundidad. No tolera aguas extremadamente calmadas ni de salinidad reducida. Sus hojas se fracturan con facilidad, flotan y se acumulan con frecuencia en las playas. Los vástagos poseen una o dos hojas cilíndricas, como un tubo de 2 a 3 mm de diámetro y de 15 a 50 cm de longitud. Los rizomas son delgados, blancos y lisos, y sus raíces son altamente ramificadas, rosadas y lisas.