FORMATO DE MENSAJE AL EDIT

Calle 92 # 15-62, Oficina 307.

Teléfonos: (57+1) 2189119 - 2188706 | Fax: (57+1) 6165185

Apartado Aéreo 89499 - Bogotá, Colombia - S.A.

www.imeditores.com | E-mail: editor@imeditores.com

ISBN Volumen: 978-958-99169-4-0

© BANCO DE OCCIDENTE

Carrera 4 No. 7–61

Teléfono 8861111 Ext. 1806 y 1815

Cali – Colombia

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial, dentro y fuera del territorio de Colombia, del material escrito y/o gráfico, sin autorización expresa de los editores.

Las ideas expuestas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores.

LOCALIZACIÓN

Acarreo. geol. Transporte de partículas a través de fluidos, ya sean el viento o líquidos densos como el agua. Se produce cuando el material suelto es removido de un lecho y es transportado por el fluido, antes de ser transportado de regreso a la superficie. Se incluyen el transporte de cantos rodados por los ríos, la deriva de arena sobre las superficies del desierto, el suelo soplado sobre los campos, o incluso la deriva de la nieve sobre superficies lisas como las del Ártico o las praderas canadienses.

Acequia. (Ár. hisp. Assáqya, irrigadora). Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines.

Acidez. quím. Exceso de iones de hidrógeno en una disolución acuosa, en relación con los que existen en el agua pura.

Achaparrada. adj. Se dice de la vegetación, generalmente arbustiva, de porte bajo y ramificación extendida.

Afloramiento. Lugar donde asoma a la superficie terrestre un filón, masa rocosa o capa mineral consolidados en el subsuelo.

Afluente (Lat. Adfluens). m. Río secundario que desemboca en otro principal.

Agreste (Lat. Agrestis). adj. Se dice del terreno abrupto, áspero, inculto o lleno de maleza.

Alga (Lat. Alga). Cada una de las plantas talofitas, unicelulares o pluricelulares, que viven de preferencia en el agua, tanto dulce como marina, y que, en general, están provistas de clorofila acompañada a veces de otros pigmentos de colores variados. El tallo de las pluricelulares tiene forma de filamento, de cinta o de lámina y puede ser ramificado.

Alisios. Vientos que soplan de la zona tórrida hacia el noreste o al sureste según el hemisferio en que se desarrollan.

Altiplano. Planicie de origen fluvio-lacustre de elevada altitud y de relieve plano, plano ondulado o colinado.

Altitudinal (Lat. Altitūdo, -ĭnis, altura y -al). adj. geogr. Perteneciente o relativo a la altitud (elevación sobre el nivel del mar).

Aluvial. adj. Dicho de un terreno que queda al descubierto después de las avenidas, o que se forma lentamente por los desvíos o las variaciones en el curso de los ríos.

Aluviales (Lat. Ad, a; Gr. louo, lavar). Depósitos de aluvión, sedimento o material suelto en suspensión arrastrado por un río y depositado en una llanura aluvial o un delta.

Amonites (Lat. Ammón, sobrenombre de Júpiter representado con cuernos de carnero). Molusco fósil de la clase de los Cefalópodos, con concha externa en espiral, muy abundante en la Era Secundaria.

Andesita (de Andes). Roca volcánica de grano fino compuesta.

Angiospermas. Plantas fanerógamas cuyos carpelos forman una cavidad cerrada u ovario dentro de la cual están los óvulos.

Antártida (Gr. Antarktikos, opuesto al Ártico). También denominado continente antártico o Antártica, es un continente helado que circunda el Polo Sur.

Anticlinal (Gr. Anti, contra, y klímein, inclinar). adj. Se dice del plegamiento de las capas del terreno en forma de A o de V invertida.

Antrópico (Gr. Anthropos, hombre; -icos, relativo a). Lo relativo (asociado, influido, perteneciente o incluso contemporáneo) al hombre entendido como especie humana o ser humano.

Arbóreo (Lat. Arborĕus). adj. Perteneciente o relativo al árbol o semejante a él.

Arbusto (Lat. Arbustum). Vegetal leñoso de menos de 5 m de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica a partir de la base.

Arena (Lat. Arêna). Conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas, y acumuladas, ya en las orillas del mar o de los ríos, ya en capas de los terrenos de acarreo.

Arenisca. Roca sedimentaria formada por arena de cuarzo cuyos granos están unidos por un cemento silíceo, arcilloso, calizo o ferruginoso que le comunica mayor o menor dureza.

Aridez. Cualidad de árido.

Árido (Lat. Arĭdus). adj. Seco, estéril, de poca humedad.

Ártico (Lat. Arctĭcus). adj. Perteneciente o relativo al Polo Ártico. Polo Norte.

Astenosfera o astenósfera (Gr. Asthenes , sin fuerza + Sphaira, esfera). Es la zona superior del manto terrestre que está inmediatamente debajo de la litosfera, aproximadamente entre 250 y 660 kilómetros de profundidad. La astenosfera está compuesta por materiales silicatados dúctiles, en estado sólido y semifundidos parcial o totalmente, que permiten la deriva continental y la isostasia.

Asteroide. Cada uno de los planetas telescópicos, cuyas órbitas se hallan comprendidas, en su mayoría, entre las de Marte y Júpiter.

Atmósfera (Gr. Atmós, vapor, aire, y Sphaira, esfera). Parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe el nombre de aire.

Avalancha (Fr. Avalanche). Masa grande de una materia que se desprende por una vertiente, precipitándose por ella.

Bacteria (Gr. Bakterion, astilla). Organismos microscópicos unicelulares, generalmente sin clorofila, causantes de trascendentales efectos bioquímicos en la ecología de la Tierra, entre ellos, la putrefacción de la materia orgánica y el aumento de fertilidad del suelo.

Barranco o barranca. Quiebra profunda producida en la tierra por las corrientes de las aguas o por otras causas. Despeñadero, precipicio.

Basal. adj. Situado en la base de una formación orgánica o de una construcción.

Basalto (Lat. Basaltes). Roca volcánica, por lo común de color negro o verdoso, de grano fino, muy dura, compuesta principalmente de feldespato y piroxena o augita, y a veces de estructura prismática.

Biodiversidad (Gr. Bios, vida; Lat. Diversitas). Conjunto de las especies vegetales o animales que viven en un espacio determinado.

Cactáceas (Cactaceae). Familia de plantas suculentas y, en gran mayoría, espinosas, conocidas en conjunto como cactos o cactus. Esta familia es prácticamente exclusiva de América, lo que significa que son endémicas del continente americano y las Antillas. Sin embargo, hay una excepción, Rhipsalis baccifera, que está extendida en África tropical, Madagascar y Ceilán.

Caducifolio (Lat. Caducifolius, der. de Caducus, próximo a caer; Folium, hoja). Planta o vegetación leñosa que pierde su follaje durante la temporada desfavorable (estación fría o seca).

Cañada (Lat. Canna, caña). Espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí.

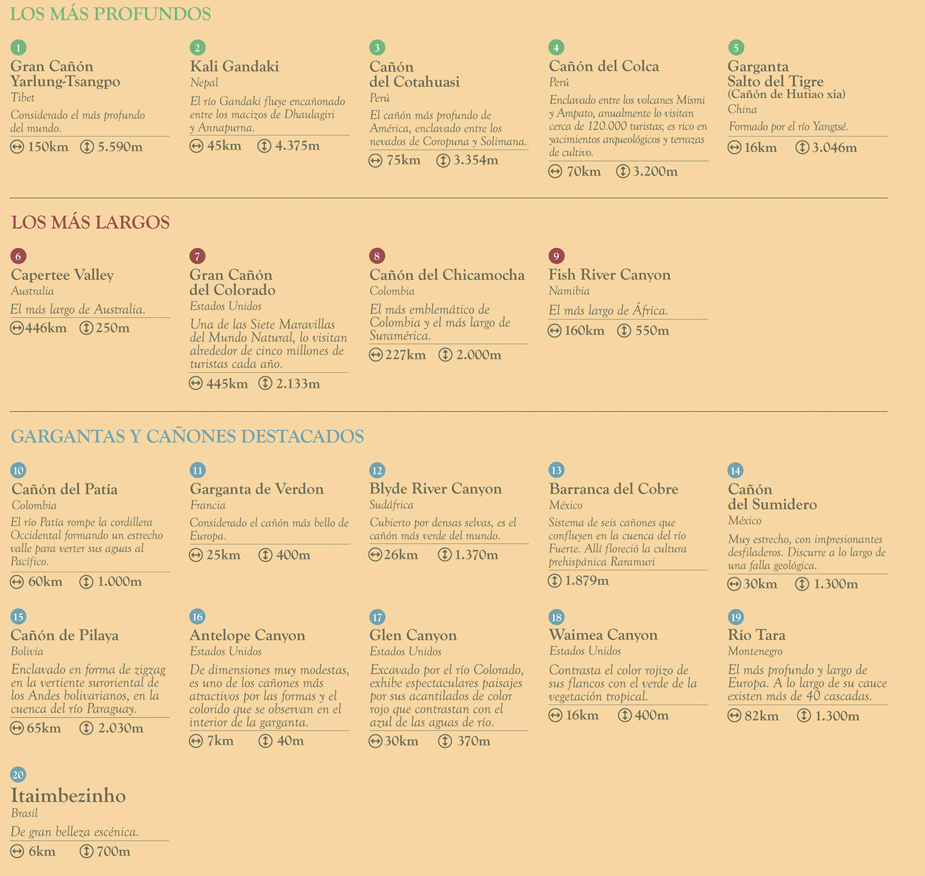

Cañón. En geomorfología y geología, un cañón es un accidente geográfico provocado por un río que a través de un proceso de epigénesis excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales.

Cárcava (Lat. Caccabus, olla). Zanja o fosa que es producida por un flujo o cauce temporal de agua.

Cascada. Se llama cascada, caída, catarata o salto de agua al tramo de un curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho o cauce, el agua cae verticalmente por efecto de la gravedad.

Casquete.Parte de superficie de una esfera cortada por un plano que no pasa por su centro.

Cauce. (Lat. Calix, tubo de conducción). Lecho por donde discurre un arroyo o río.

Caudal. (Lat. Capitãlis, capital). Cantidad de agua que mana o corre.

Caudaloso (de caudal). adj. De mucha agua. Río, lago, manantial caudaloso.

Caverna. Cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua, hielo o lava, o una combinación de varios de estos factores.

Célula (Lat. Cellŭla, dim. de cella, hueco). biol. Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana.

Cementación. Proceso termoquímico que aporta carbono a una superficie mediante difusión, que se impregna modificando su composición, endureciéndola.

Cícadas o cicádidas (nombre científico Cycadidae, también a veces como la división Cycadophyta). Con su único orden Cycadales, son un antiguo grupo de plantas que ha retenido caracteres claramente primitivos, como el esperma móvil. Su origen se remonta probablemente al Carbonífero,

Cíclico (Lat. Cyclĭcus). adj. Perteneciente o relativo al ciclo.

Ciclo (Lat. Cyclus, círculo). Período de tiempo o número de años que, acabados, se vuelven a contar de nuevo.

Ciénaga. Lugar o paraje lleno de cieno o pantanoso.

Cobertura (Lat. Coopertūra). Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad.

Colina (Lat. Collīna, t. f. de Collīnus, del collado). Elevación natural de terreno, menor que una montaña.

Condensación. fís. Se denomina condensación al cambio de fase de la materia que se encuentra en forma gaseosa (generalmente vapores) y pasa a forma líquida.

Convección (Lat. Convectio, comunicar). Conducción de calor a través de un fluido por el movimiento de éste. Ese movimiento suele tener forma de corriente: el material más caliente y menos denso sube y es sustituido por material más denso y frío. Esas corrientes existen en la atmósfera, en el mar e incluso en el manto terrestre.

Cordillera (de cordel). Conjunto de sierras montañosas enlazadas entre sí y orientadas en una dirección determinada.

Coriáceo (Lat. Coriaceus, der. de Corium, cuero). Se aplica a las hojas de consistencia dura y recia, aunque con cierta flexibilidad comparable a la del cuero. Cuando las hojas pierden flexibilidad se califican como rígido-coriáceas.

Cornisa (Lat. Coronis). Faja horizontal estrecha que corre al borde de un precipicio o acantilado.

Corrosivo (Lat. Corrosīvus). adj. Que corroe o tiene virtud de corroer.

Corteza (Lat. Cortex, corteza). Capa exterior de la estructura terrestre. El material de la corteza de los continentes (sial) es más ligero que el que subyace en los océanos (sima). La corteza continental tiene unos 40 km de espesor, mientras que la oceánica tiene sólo unos 7 km. La corteza y la parte sólida superior del manto de la Tierra constituyen las placas tectónicas.

Cráter (Gr. Kratér, vaso). Agujero o boca por donde brotan a la superficie las emanaciones de un volcán.

Cristalización. Proceso por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal.

Crustáceos (Crustacea, Lat. Crusta, costra y Aceum, relación o la naturaleza de algo). Son un extenso subfilo de artrópodos, con más de 67.000 especies y sin duda faltan por descubrir hasta cinco o diez veces este número. Incluyen varios grupos de animales como langostas, camarones, cangrejos, langostinos y percebes.

Cuenca (Lat. Concha). Depresión en la superficie de la tierra y territorio cuyas aguas confluyen en un río, lago o mar.

Datación. arqueol. Consiste en la ubicación de restos materiales o de culturas en un período determinado. Las formas para ubicar un fenómeno en el tiempo suele ser de dos tipos: estableciendo relaciones del tipo "más moderno que" o "contemporáneo a"; o haciendo referencia a fechas de calendario.

Delta (letra griega delta,

Denudación. Proceso de desgaste de la superficie terrestre.

Derrubio. Tierra que se ha ido perdiendo lentamente de las riberas.

Desertización. Proceso evolutivo natural de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas y ambientales reconocidas como desierto.

Desfiladero. Abertura angosta y alargada formada por la erosión fluvial antigua en terrenos generalmente calizos o kársticos y al que, después, el agua llega a abandonar el cauce, dejándolo seco, como sucede en el canal de desagüe de muchos torrentes, en barrancos o en muchas ramblas de corto recorrido. Es una forma menor del relieve.

Detrito (Lat. Detrītus, desgastado). En biología, los detritos son residuos, generalmente sólidos permanentes, que provienen de la descomposición de fuentes orgánicas (vegetales y animales). Es materia muerta. En geología, es el llamado material suelto o sedimento de rocas. Son los productos de la erosión, el transporte, la meteorización —química y física— y de los procesos diagenéticos (procesos geológicos externos).

Diabasas (Gr. Diábasis, pasaje). Roca filoniana constituida esencialmente por una plagioclasa básica, de composición similar a los basaltos.

Dinosaurio (Dinosauria, del griego Deinos sauros, lagarto terrible). Son un superorden de vertebrados saurópsidos que dominaron los ecosistemas terrestres del Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y, algunos, tamaños gigantescos.

Ecosistema (Gr. Oikos, morada, hogar; Systéma, de Sys, juntos y Histemi, organizar). Conjunto estable de un medio natural y los organismos animales y vegetales que viven en él.

Ecuador (Neolat. Aequator, del Lat. Aequatum, hacer iguales). Línea imaginaria trazada en torno a la Tierra, equidistante de los polos, latitud: 0°.

Embalse. Depósito artificial donde se represan las aguas de un río o arroyo, generalmente con un dique en la boca del valle.

Enclave. Territorio incluido en otro con diferentes características.

Endémico (Gr. En, en y Demos, población). Especie animal o vegetal exclusiva de una determinada zona.

Entropía (Gr. Entropé, que retorna). fís. Magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema.

Epifitas (Gr. Epi, encima, sobre; Phyton, planta). Dícese de las plantas que crecen sobre el tallo o ramaje de otras, sin obtener de ellas alimento. Algunas se denominan hemiepifitas, puesto que inician su desarrollo como epifitas y luego desarrollan raíces que alcanzan al suelo.

Era Azoica o Arcaica. El super eón Precámbrico, una división informal de la escala temporal geológica, es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra —más del 88%—, que engloba los eones Hádico, Arcaico y Proterozoico.

Era Proterozoica. División de la escala temporal geológica; es un eón geológico perteneciente al Precámbrico que abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años.

Erosión (Lat. Erosus, carcomido, consumido). En geología y edafología, la pérdida de la capa superficial de tierra por acción de factores climáticos, viento, gravedad y aguas corrientes.

Escarpe. Declive áspero, abrupto y empinado de un terreno, con altura variable.

Escorrentía (Lat. Excorrigere, conducir). Acción y efecto de escorrer (escurrir) por la superficie del suelo el agua, principalmente de la lluvia.

Escudo Guayanés. Se trata de una formación geológica muy antigua, siendo una de las zonas más antiguas de la Tierra, y que se extiende por Venezuela (la Guayana Venezolana), Brasil (Región Norte de Brasil), Guyana, Surinam, Guayana francesa y una pequeña parte de Colombia, en la parte de la Región Amazónica, en el departamento de Guainía.

Especiación (Lat. Species, apariencia, forma, modelo). En general, proceso evolutivo que da lugar a la diferenciación de nuevas especies y subespecies.

Especie (Lat. Species, apariencia, forma, modelo). Población o conjunto de poblaciones animales o vegetales que tienen un origen evolutivo común y una estructura genética similar, cuya identidad está definida usualmente por un aislamiento reproductivo.

Esquisto (Gr. Schistos, unido, derivado y por extensión, pizarra). Roca metamórfica muy fina, de grano grueso y con foliación acusada de los minerales que contiene. El esquisto se forma bajo moderadas condiciones de calor y presión. Esta roca usualmente consta de cristales de tamaño medio dispuestos en capas paralelas.

Estepa (Fr. Steppe). Bioma que comprende un territorio llano, de vegetación herbácea, propio de climas extremos y escasas precipitaciones. También se le asocia a un desierto frío para establecer una diferencia con los desiertos tórridos.

Estival (Lat. Aestivālis). adj. Perteneciente o relativo al estío o verano.

Estrecho. Canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos , en consecuencia se encuentra entre dos masas de tierra.

Estribación. Estribo o ramal de montaña que deriva de una cordillera.

Evaporación (Lat. Evaporatĭo, –ōnis). Proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial.

Evolución (Lat. Evolution, evolutionis, der. Evolvere, desenvolverse, desplegarse). Proceso que permite que las poblaciones de especies modifiquen sus características a través del tiempo.

Extinción. Desaparición de todos los miembros de una especie animal o vegetal.

Exuberante (Lat. Exubĕrans, –antis). adj. Muy abundante y copioso.

Falla (Lat. Falls, der. de Fallare, engañar, faltar). geol. Ruptura de la corteza terrestre, a lo largo de la cual las rocas de un lado se han desplazado con respecto a las del otro.

Filita. Roca que representa una gradación en el grado de metamorfismo entre la pizarra y el esquisto. Sus minerales planares son más grandes que los de la pizarra, pero no lo bastante como para ser fácilmente identificables a simple vista.

Fiordo (Nor. Fjord). Golfo estrecho y profundo, entre montañas de laderas abruptas, formado por los glaciares durante el período Cuaternario.

Fisura (Lat. Fissūra). Es una hendidura en la roca. Se distinguen dos tipos de fisura: de estratificación, que es la que separa dos capas o estratos de una misma roca, y de superposición, es igual pero de diferente naturaleza que se hallan superpuestas.

Fluorita. quím. También denominado espato de fluor, es un mineral del grupo III (halogenuros) según la clasificación de Strunz, formado por la combinación de los elementos calcio y flúor, de fórmula CaF2 (fluoruro de calcio).

Fluvial (Lat. Fluviälis, de Fluvius, río). Perteneciente o relativo al río.

Follaje. Conjunto de hojas de los árboles y de otras plantas.

Fósil (Lat. Fossile, lo que se extrae de la tierra). Todo resto o huella de la actividad de organismos que vivieron en el pasado remoto.

Fotosíntesis (Gr. Photos, luz; Synthesys, juntar). Serie de reacciones químicas que se desenvuelven en las plantas verdes y por las que estas producen alimento a partir de sustancias minerales, agua y dióxido de carbono, mediante la energía solar. Se forma oxígeno como producto secundario.

Fumarola (Lat. Humus, humo). Fisura existente en el suelo de las zonas volcánicas, por la que emanan gases.

Galaxia (Lat. Galaxĭas). Un conjunto innumerable de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura, y quizá energía oscura, unido gravitatoriamente.

Géiser (Isl. Geysir, pozo surtidor). Fuente termal en la que la actividad geotérmica calienta el agua subterránea, haciéndola hervir periódicamente; la repentina presión producida hace surgir un surtidor a través de un orificio de la superficie de la tierra.

Gelifracción o gelivación. Proceso consistente en la fragmentación de las rocas debido a las tensiones producidas al congelarse agua contenida en sus grietas, fracturas y poros.

Genética (Gr. Genetes, procreador; o Genesis, generación). Ciencia que estudia la herencia de caracteres y los fenómenos referentes a la variación de éstos en las especies.

Geoforma (Gr. Geos, Tierra; Morphé, forma). Aspecto de una formación del relieve terrestre.

Geomorfológico (Gr. Geos, Tierra, Morphé, forma y Logos, estudio). adj. Relativo a la geomorfología, estudio de la conformación de la corteza terrestre.

Geosinclinal. Pliegue de la corteza terrestre largo y profundo en forma de fosa submarina, que se llena de sedimentos.

Glaciación (Lat. Glacies, hielo). Período de larga duración en el cual baja la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del hielo continental, los casquetes polares y los glaciares.

Glacial. (Lat. Glacialis, Glacies, hielo). Muy frío. Que hace helar o helarse. Que está en las zonas glaciales. Agente de sedimentación que tiene como causa principal el hielo.

Glaciar (Lat. Glacies, hielo). Masa de hielo, producida por la acumulación y compresión de nieve, que se desliza muy lentamente cuesta abajo o hacia el mar, como si fuera un río, por efecto de su peso.

Gneis (Al. Gneis, Germ. Gneistan, chispa). Roca metamórfica compuesta de cuarzo, feldespato y mica. Ofrece siempre una estructura pizarrosa porque las hojas de mica se encuentran dispuestas todas en el mismo sentido.

Gradiente (Lat. Gradus, grada, paso). Relación de la diferencia de presión barométrica entre dos puntos.

Granito (Lat. Granum, grano). Roca ígnea ácida (que contiene más del 65% de sílice) de grano grueso, compuesta de cuarzo, feldespato y mica, normalmente de color claro.

Grava (Celt. Grava o Fr. Grève, playa arenosa). Mezcla de guijas (piedras lisas y pequeñas), arena y a veces arcilla que se encuentra en yacimientos.

Gravedad (Lat. Grávitas). La aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. También se denomina interacción gravitatoria o gravitación.

Hábitat (Lat. Habitat, der. Hábito, habitare. habitar). Conjunto total de los factores físicos (o abióticos) y biológicos que caracterizan el espacio en que reside un individuo, una población de una especie dada, o una comunidad animal o vegetal.

Hemisferio (Gr. Hemi, mitad y Sphaira, esfera). Cada una de las mitades en que se considera dividido el globo terrestre a partir de la Línea Ecuatorial.

Hidrocarburo. Compuestos orgánico formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.

Higrófilo. adj. Dicho de un animal o de una planta: Que exige o prefiere ambientes húmedos.

Homínido (Lat. Homo, –ĭnis, hombre, e –ido). adj. Zool. Se dice del individuo perteneciente al orden de los Primates superiores, cuya especie superviviente es la humana.

Humedal. Zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda permanente o intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua.

Humus (Lat. Humus). Materia orgánica parcialmente descompuesta presente en el suelo, derivada de la vegetación que se desarrolla en ella; el humus contribuye a la fertilidad del suelo.

Isostasia. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes, que se resuelve en movimientos verticales (epirogénicos).

Istmo. Franja de tierra que une a través del mar dos continentes o una península con un continente.

Junco. Numerosas especies de plantas monocotiledóneas ligadas al agua o a zonas húmedas, de altura media (50 cm o más), casi siempre radicantes y rizomatosas, con tallos erectos o ascendentes, cilíndricos o comprimidos, y que están englobadas en varios géneros, sobre todo de las familias Juncaceae y Cyperaceae.

Jurásico (de Jura, montes situados entre Francia y Suiza). Período geológico transcurrido hace entre 210 y 140 millones de años, caracterizado por la abundancia de mares poco profundos y el auge de los reptiles.

Ladera (de lado). Cualquiera de los lados en declive de un monte

Latitud (Lat. Latitudo, extensión). Distancia angular de un punto al ecuador de la tierra, medida sobre la superficie de ésta.

Lava (Lat. Lavo, lavar, arrastrado por el agua). Material fundido, derivado del magma, que alcanza la superficie de la Tierra en una erupción volcánica. Se solidifica y forma una roca ígnea extrusiva, por ejemplo el basalto.

Lecho (Lat. Lectus, cama). Fondo del cauce o canal por donde discurren ríos o arroyos.

Limo (Lat. Limus, barro, cieno o lodo). Sedimento suelto presente en el plano abisal de los mares, formado por restos orgánicos.

Limolita. Roca sedimentaria que tiene un tamaño de grano en el rango de limo mas fino que la arenisca y más grueso que arcillas.

Litoral, zona (Lat. Littoralis, Littus, Littoris, costa, playa). Parte de la playa que queda entre los niveles de pleamar y bajamar.

Litósfera (Gr. Lithos, piedra; Sphaira, globo, esfera). Capa exterior rígida de la Tierra, de la que se componen las placas tectónicas. La litosfera está formada por la corteza y la parte superior del manto y se mueve por encima de la astenosfera.

Macizo. geol. Sección de la corteza terrestre, que está demarcada por fallas o fisuras, en áreas rocosas, o en materiales sólidos. En el movimiento de la corteza, un macizo tiende a retener su estructura interna al ser desplazado en su totalidad.

Magma (Lat. Magma, pasta, ungüento). Es el nombre que recibe la materia rocosa fundida, la masa ígnea en fusión que existe en el interior de la Tierra.

Manto. Es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo, que supone aproximadamente el 87% del volumen del planeta.

Mármol (Gr. Marmaros, de Marmairo, destello, relámpago). Roca metamórfica térmica, representante de la caliza metamorfoseada y compuesta casi completamente de calcita.

Mastodonte (Mammutigae, antiguamente llamada Mastodontidae). Son una familia extinta de mamíferos proboscídeos conocidos normalmente como mastodontes. No deben confundirse con los mamuts, que pertenecen al género de los Mammuthus de la familia Elephantidae.

Materia. fís. Cualquier tipo de entidad que es parte del universo observable, tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la naturaleza.

Meandro (Lat. Meandros, del Gr. Máiandros, río de Asia Menor de curso muy sinuoso). Cada una de las curvas que describe el curso de un río.

Metamórfica, roca (Gr. Meta, cambio; Morphé, forma, figura). Roca formada por la alteración de rocas preexistentes causada por calor excesivo y presión muy elevada. En ningún momento de ese proceso llega la roca a fundirse.

Meteorito (Gr. Meteóros, elevado en lo alto, de Meta, más allá y Aeiró, elevar). Fragmento de roca metálica que, procedente de los espacios interplanetarios, llega a la superficie terrestre.

Meteorización. Transformaciones causadas en las rocas por los agentes atmosféricos. Fundamentalmente originada por las variaciones de la humedad, las heladas y los cambios de temperatura.

Migración (Lat. Migratio). Viaje periódico que realizan las aves, peces u otros animales.

Mineral. Sustancia inorgánica natural de composición química fija. Los minerales son los componentes de las rocas y pueden tener una formación cristalina.

Molécula (Lat. Moles, masa). En los líquidos, partícula con movilidad independiente de una sustancia que presenta todas sus propiedades químicas; en los sólidos, conjunto de átomos ligados entre sí más fuertemente que con el resto de la masa.

Moluscos (Lat. Molluscus, blandito). Uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados de cuerpo blando, generalmente simétrico, desnudo o protegido por una concha.

Monzonita. Roca magmática de estructura granulosa compuesta de ortosa, de feldespato plagioclasa, de hornblenda, de augita y de biotita.

Morrena. Cordillera o manto de barro glacial depositada cerca de un glaciar.

Musgo (Lat. Muscus). Cada una de las plantas briofitas, con hojas provistas de pelos absorbentes, que crecen abundantemente sobre las piedras, cortezas de árboles, el suelo y otras superficies sombrías.

Órbita (Lat. Orbita, circuito). Trayectoria circular o elíptica descrita por un astro en torno a otro. Un astro entra en órbita cuando su fuerza centrífuga contrarresta la atracción gravitatoria de otra.

Organismo. Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por que se rige.

Ornitópodo (Gr. Ornithopoda, pie de ave). Es un infraorden de dinosaurios ornitisquios neornitisquios, que vivieron desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 197 y 65 millones de años, desde el Hetangiano hasta el Mastrichtiano), en lo que hoy es América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida.

Orogenia u Orogénesis (Gr. Oros, montaña, Genos, origen, Osis, condición). Proceso mediante el cual se desarrollan las estructuras de las montañas.

Paleontología (Gr. Palaios, antiguo; Eos, el ser; Logos, ciencia, disertación, tratado). Ciencia que estudia los grupos de plantas (paleobotánica o fitopaleontología) y animales (paleozoología o zoopaleontología) de épocas geológicas pretéritas.

Páramo. Ecosistema andino de montaña que se ubica en el Neotrópico de manera discontinua, desde altitudes de 2.900 msnm aproximadamente, hasta la línea de nieves perpetuas, aproximadamente 5.000 msnm.

Península (Lat. Paeninsula). Tierra cercada por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor.

Percolación. Se refiere al paso lento de fluidos a través de los materiales porosos, ejemplos de este proceso es la filtración y la lixiviación. Así se originan las corrientes subterráneas.

Pérmico (de Permia, antiguo reino de Rusia). Período geológico transcurrido hace entre 290 y 245 millones de años. Se caracteriza por la extensión de los desiertos. Este período señala el fin del Paleozoico.

Piedemonte. Terreno de pendiente suave situado al pie de una cadena montañosa y formado por materiales procedentes de la erosión.

Piroclástico. geol. Compuesto principalmente por fragmentos de origen volcánico, como cenizas, piedra pómez y otras rocas.

Pizarra. Roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y dividida en lajas u hojas planas.

Placa tectónica (Gr. Tektonikos, de Tekton, Tektonos, carpintero, constructor). Parte externa de la Tierra, compuesta por la corteza y la parte superior del manto, que se desplaza como un bloque en respuesta a las corrientes de convección existentes en el interior del manto.

Planeta (Lat. Planēta, errante). astr. Cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la luz que refleja. En particular los que giran alrededor del Sol.

Planetesimales. Objetos sólidos que se estima que existen en los discos protoplanetarios. En esa primitiva nebulosa de gases y polvo en forma de disco, las partículas sólidas más masivas actuarían como núcleo de condensación de las más pequeñas, dando lugar a objetos sólidos cada vez más grandes que, en el curso de millones de años, acabarían creando los planetas.

Pluviosidad (Lat. Pluvia, lluvia). Cantidad de la precipitación de aguas en determinado lugar de la tierra.

Primates. Orden de mamíferos al que pertenecen el hombre y sus parientes más cercanos.

Probóscide (Lat. Proboscis, –ĭdis, trompa). Aparato bucal en forma de trompa o pico, dispuesto para la succión, que es propio de los insectos dípteros.

Protoplanetas. Cuerpos celestes considerados embriones planetarios, de tamaño aproximado al de la Luna, presentes en los discos protoplanetarios.

Radioactivo. adj. fís. Que tiene radiactividad.

Rápido. Sección de un río donde el cauce tiene una pendiente relativamente pronunciada provocando un aumento en la velocidad y la turbulencia del agua.

Raudal (Lat. Rápidus). Gran cantidad de agua que corre con rapidez debido al cambio abrupto en la altura del terreno.

Relicto (Lat. Relictum, residuo, dejado). Remanente o sobreviviente de fenómenos naturales.

Relieve. Hace referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la superficie, tanto al referirnos a las tierras emergidas, como al fondo del mar.

Riolita. Roca ígnea volcánica de color gris a rojizo con una textura de granos finos o a veces también vidrio y una composición química muy parecida a la del granito.

Ripario (Lat. Riparius, der. de Ripa, ribera, orilla del río). Vegetación que crece en la orilla misma de los ríos y otras masas de agua.

Sedimentaria, roca (Lat. vulg., Rocca). Roca que resulta de la acumulación de fragmentos minerales, conchas y sedimentos, así como por precipitación química.

Septentrional (Lat. Septentrionālis). Perteneciente o relativo al septentrión. Del norte.

Sinclinal. Parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas de compresión de un movimiento orogénico.

Sotobosque. (Lat. Saitus, bosque, selva; Boscus, selva, bosque bajo el bosque). Vegetación arbustiva y herbácea que se encuentra bajo el dosel.

Subducción (Lat. Subducto, Subductum de Sub, bajo y Duco, atraer, dirigir). Proceso por medio del cual la litosfera de una placa se hunde en el manto, introduciéndose por debajo de una placa que se alza.

Sustrato (Lat. Substratum, lo que está debajo). Terreno o capa de terreno que queda debajo de otra.

Talud (Lat. Talus, talón). Inclinación de un terreno o del paramento de un muro.

Tectónico (Gr. Tektonikos, de Tekton, Tektonos, carpintero, constructor). Relativo a los movimientos y estructuras de las rocas o corteza de la Tierra.

Tepuy (de la lengua pemón Tepuy, montaña o morada de los dioses). Se aplica a las mesetas con paredes verticales que se han formado por erosión durante miles de años, características de la región de la Guyana (Norte de Brasil, Oriente de Colombia, Sur de Venezuela y las Guyanas).

Turbidita. Una facies sedimentaria que se deposita durante una corriente turbidítica, una avalancha submarina que redistribuye grandes cantidades de sedimentos clásticos provenientes del continente en las profundidades del océano.

Vertiente (Lat. Vértere, derramar). Declive por donde corre el agua, y cada falda de una montaña, o conjunto de las de una cordillera con la misma orientación.

Vía Láctea. Galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra.

Volcán (Lat. Vulcanus, dios romano del fuego). Accidente o forma orográfica producida al proyectarse el magma sobre la superficie de la tierra.

Vulcanismo (Lat. Vulcanus, dios romano del fuego). Conjunto de fenómenos geológicos relacionados con los volcanes, su origen y su actividad.

Xerofítico (Gr. Xerós, seco y Phyton, planta). Perteneciente a las plantas xerófitas, que se adaptan a la sequedad, que son propias de climas secos o que soportan períodos más o menos largos de sequía.

Zonación (de zona). En biogeografía, distribución de animales y vegetales en zonas o fajas según factores climáticos.

ARIZA C.L. 1999. Estudio de la diversidad florística del enclave árido del río Patía (Colombia). Trabajo de grado, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

BOTIVA CONTRERAS, A., A. M. GROOT DE MAHECHA, L. HERRERA Y S. MORA. 1989. Colombia Prehispánica: Regiones Arqueológicas. Instituto Colombiano de Antropología, Colección Orlando Fals Borda, 1, Bogotá.

CASTAÑO URIBE, C. 2003. Río Grande de La Magdalena, Colombia. Banco de Occidente, Cali.

CHRISTOPHERSON, R.W. 1994. Geosystems, an Introduction to Physical Geography. 2a Edición, Macmillan Publishing Company, New York.

DÍAZ, J.M. 2008. Bosque Seco Tropical – Colombia. Banco de Occidente, Cali.

DÍAZ, J.M. 2010. Saltos, Cascadas y Raudales de Colombia. Banco de Occidente, Cali.

DÍAZ, J.M. y F. Gast. 2009. El Chocó Biogeográfico de Colombia. Banco de Occidente, Cali.

DÍEZ MARTÍN, F., P. SÁNCHEZ YUSTOS, J. A. GÓMEZ GONZÁLEZ, D. GÓMEZ DE LA RUA, J. SAAVEDRA SÁINZ Y I. DÍAZ MUÑOZ. 2011. La ocupación neandertal en el Cañón de La Horadada (Mave, Palencia, España): Nuevas perspectivas arqueológicas en Cueva Corazón. MUNIBE (Antropologia-Arkeologia), 62: 65-85.

FICCARELLI, G., V. BORSELLI, G. HERRERA, M. MORENO ESPINOSA Y D. TORRE. 1995. Taxonomic remarks on the South American Mastodonts referred to Haplomastodon and Cuvieronius. GEOBIOS, 28 (6): 745-756.

FLÓREZ, A. 2003. Colombia: Evolución de sus Relieves y Modelados. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL (BIOCOLOMBIA) Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB). 2009. Estudio básico para la declaratoria de un área natural protegida en el Cañón del Chicamocha – jurisdicción CDMB. Informe Final, Convenio de Cooperación No. 5887 – 17, Bucaramanga.

GENTRY, A.H. 1995. Patterns of diversity and floristic composition in Neotropical Montane Forests, p. 103-126. In S. Churchill, H. Balslev, E. Forero & J. Luteyn (eds.). Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests. The New York Botanical Garden, Bronx, EEUU.

GUHL, E. 1975. Colombia, Bosquejo de su Geografía Tropical. Biblioteca Básica Colombiana, Instituto Colombiano de Cultura, Tomos I-II, Bogotá.

HAMBLIN, W. K. 1992. Earth´s Dynamic Systems. Macmillan Publishing Company, New York.

HERNÁNDEZ CAMACHO, J., T. WALSCHBURGER Y A. HURTADO. 1992. Origen y distribución de la biota suramericana y colombiana. Págs. 55-151. En: G. Halffter (compilador), La diversidad biológica de Iberoamérica I. Acta zoológica mexicana. Instituto de Ecología A.C, México, D.F.

HERNÁNDEZ CAMACHO, J., D. SAMPER, H. SÁNCHEZ, V. RUEDA, S. VÁSQUEZ Y H.D. CORREA. 1995. Desiertos: Zonas Áridas y Semiáridas de Colombia. Banco de Occidente, Cali.

HOMEIER, J., S.W. BRECKLE, S. GUNTER, R.T. ROLLENBECK Y C. LEUSCHNER. 2010. Tree diversity, forest structure and productivity along altitudinal and topographical gradients in a species-rich Ecuadorian montane rain forest. Biotropica, 42: 140-148.

IDEAM. 1995. ESTADÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE COLOMBIA (1990–1993). Tomos I–II. Diego Samper Ediciones, Bogotá.

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. 1998. Colombia - Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad 1997 – Colombia, Vol. 1. IAvH, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá.

KAPPELLE, M. Y A.D. BROWN (EDS.). 2001. Bosques Nublados del Neotrópico. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.

MARTÍNEZ, P.E. Y B. TELLO. 1986. Atlas de Geomorfología. Alianza Editorial, Madrid.

MORGAN, R.P.C. 1986. Soil Erosion and Conservation. John Wiley & Sons, New York.

NEUMAYR, M. 1887. Erdgeschichte, Tomo 2: Beschreibende Geologie. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

PÉREZ RIAÑO, P. F. 1988. Arqueología de la región del Chicamocha. Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 3(1). Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/category/tema-dcsubject/arqueologia-chicamocha. Consulta realizada el 13 de julio de 2013.

READ H. H. Y J. WATSON. 1975. Introduction to Geology. Halsted, New York.

REDFERN, R. 2002. Orígenes. Editorial Paidós, Buenos Aires.

SERRATO-ÁLVAREZ, P. K. 2007. Los Cañones Colombianos, una Síntesis Geográfica. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogotá.

THENIUS, ERICH. 1977. Meere und Länder im Wechsel der Zeiten. Springer-Verlag, Berlin.

VELÁSQUEZ RESTREPO, J. O., N. L. MANIGUAJE Y A. J. DUQUE. 2012. Diversidad y dinámica de un bosque subandino de altitud en la región norte de los Andes colombianos. Revista de Biología Tropical, 60 (2).

VAN DER HAMMEN, TH. 1992. Historia, ecología y vegetación. Fondo FEN Colombia y Corporación Colombiana para la Amazonia – "Araracuara", Bogotá, 411 p.

VILLARROEL, C., J. BRIEVA Y A. CADENA. 1996. La fauna de mamíferos fósiles del Pleistoceno de Jútua, municipio de Soatá (Boyacá, Colombia). Geología Colombiana, 21: 81-87.

Efraín Otero Álvarez

Gerardo Silva Castro

Lina Mosquera Aguirre

DIRECCIÓN EDITORIAL

Santiago Montes Veira

TEXTOS Y DIRECCIÓN CIENTÍFICA

Juan Manuel Díaz Merlano

Kim Gregory Robertson

FOTOGRAFÍA

Angélica Montes Arango

Diego Miguel Garcés Guerrero

Thinkstock

Fredy Gómez Suescún

Diego Zamora Meléndez

Germán Montes Veira

Gabriel Daza Larrotta

Miguel Morales Agudelo

Archivo I/M Editores

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN WEB

iM Editores

Pedro Nel Prieto Amaya

Santiago Montes Veira

CORRECCIÓN DE ESTILO

Helena Iriarte Núñez

COMPILACIÓN DE ANEXOS

Pedro Nel Prieto Amaya

MAPAS Y DIBUJOS

Juan Carlos Piñeres Márquez

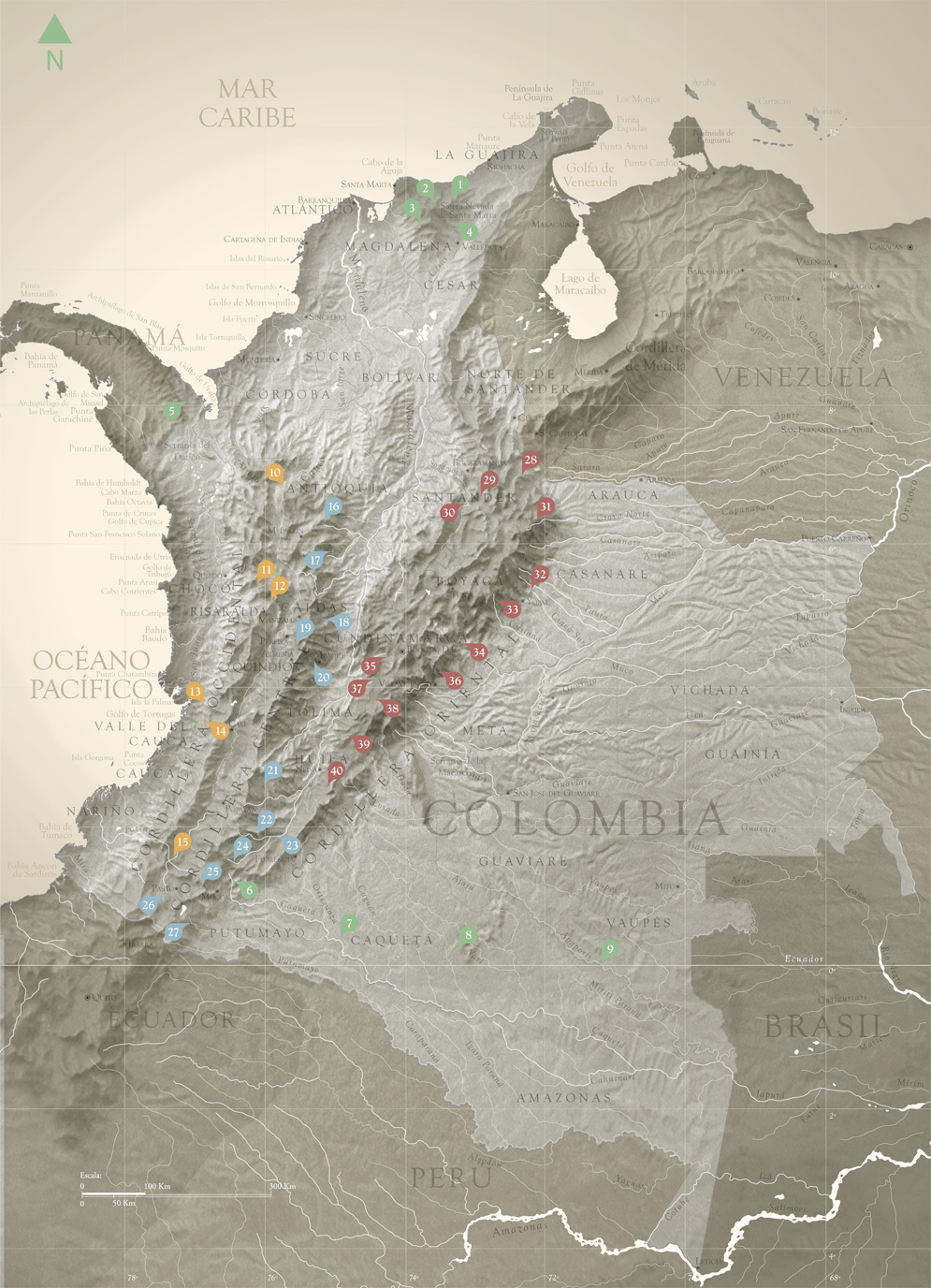

| SISTEMA MONTAÑOSO PERIFÉRICO | ||||||

| Formación | Río / Cañón / Garganta | Departamento | Longitud (km) | Profundidad (m) | Tipo | |

| SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA | 1 | Palomino, Don Diego | Magdalena | 30, 28 | 1.000 | Húmedo |

| 2 | Buritaca | Magdalena | 15 | 850 | Húmedo | |

| 3 | Sevilla, Orihueca | Magdalena | 25, 6 | 900 | Seco | |

| 4 | Guatapurí, Donachuí | Cesar | 30, 15 | 1.000 | Seco | |

| SERRANÍA DEL DARIÉN | 5 | Arquía | Chocó | 12 | 600 | Húmedo |

| AMAZONIA | 6 | Caquetá | Caquetá | 65 | 1.500 | Húmedo |

| 7 | Garganta de Araracuara | Caquetá | 6 | 100 | Húmedo | |

| 8 | Garganta La Gamitana - Yarí | Caquetá | 6 | 80 | Húmedo | |

| 9 | Raudal Jirijirimo | Vaupés | 5 | 55 | Húmedo | |

| CORDILLERA DE LOS ANDES | ||||||

| Formación | Río / Cañón / Garganta | Departamento | Longitud (km) | Profundidad (m) | Tipo | |

| CORDILLERA OCCIDENTAL | 10 | Cauca | Antioquia | 150 | 1.800 | Seco |

| 11 | Atrato | Chocó | 50 | 1.500 | Húmedo | |

| 12 | San Juan | Chocó | 65 | 2.400 | Húmedo | |

| 13 | Dagua | Valle | 35 | 1.500 | Seco - húmedo | |

| 14 | Anchicayá | Valle | 35 | 1.500 | Húmedo | |

| 15 | Patía | Cauca | 250 | 1.700 | Seco | |

| CORDILLERA CENTRAL | 16 | Porce | Antioquia | 85 | 980 | Seco |

| 17 | Río Claro | Antioquia | 45 | 700 | Húmedo | |

| 18 | Guarinó | Caldas | 82 | 1.400 | Húmedo - seco | |

| 19 | Otún | Risaralda | 22 | 700 | Húmedo | |

| 20 | Combeima, Coello | Tolima | 12, 45 | 1.100 | Húmedo | |

| 21 | Páez | Cauca | 45 | 2.200 | Seco | |

| 22 | Bordones | Huila | 50 | 800 | Húmedo - seco | |

| 23 | Estrecho del Magdalena | Huila | 60 | 1.000 | Seco | |

| 24 | Pericongo – Río Magdalena | Huila | 15 | 100 | Seco | |

| 25 | Juanambú | Nariño | 80 | 1.800 | Seco | |

| 26 | Guáitara | Nariño | 40 | 1.500 | Seco | |

| 27 | Putumayo | Putumayo | 30 | 1.500 | Húmedo | |

| CORDILLERA ORIENTAL | 28 | Chitagá | Santander del Norte | 30 | 1.400 | Seco |

| 29 | Chicamocha | Santander | 227 | 2.000 | Seco | |

| 30 | Suárez | Santander | 150 | 1.000 | Seco | |

| 31 | Tame | Arauca | 35 | 1.600 | Húmedo | |

| 32 | Cravo Sur | Casanare | 70 | 1.800 | Húmedo | |

| 33 | Cusiana | Casanare - Boyacá | 40 | 1.000 | Húmedo | |

| 34 | Guavio | Cundinamarca | 96 | 1.500 | Húmedo | |

| 35 | Tequendama - Río Bogotá | Cundinamarca | 45 | 800 | Húmedo | |

| 36 | Guatiquía | Cundinamarca | 42 | 2.400 | Húmedo | |

| 37 | Río Negro | Cundinamarca | 75 | 1.400 | Húmedo | |

| 38 | Sumapaz | Cundinamarca - Tolima | 75 | 1.000 | Seco | |

| 39 | Cabrera | Huila | 73 | 1.000 | Seco | |

| 40 | Río Neiva | Huila | 32 | 1.000 | Seco | |

| FLORA | |

| Aguacate | Persea spp. |

| Algodón | Gossypium sp. |

| Almácigo | Pistacia atlantica |

| Anturios | Anthurium spp. |

| Anturio negro | Anthurium caramantae |

| Árbol barrigón | Cavanillesia chicamochae - endémica |

| Arrayanes | Eugenia spp. |

| Bija | Bix orellana |

| Cacao indio | Zamia encephalartoides |

| Cactáceas copos de nieve | gén. Mammillaria |

| Cactus | Frailea colombiana |

| Cactus cojines de suegra | gén. Melocactus |

| Cactus columnares o cardones | gén. Stenocereus, Armatocereus, Pilosocereus, Subpilosocereus |

| Cactus dama de noche | Epiphyllum oxypetalum - epifita de la fam. Cactaceae |

| Café | Coffea arabica |

| Cañagrias | Renealmia alpinia |

| Caobos | Swietenia macrophylla |

| Caraña | Protium minutiflorum |

| Cauchos | Hevea sp. |

| Cedro | Cedrela odorata |

| Ceiba bonga | Pseudobombax septenatum |

| Chocho | Ormosia sp. |

| Cícadas | Zamia spp. |

| Coca | Erythroxylum coca |

| Crotones | Croton spp. |

| Cucharos | Clusia spp. |

| Myrsine sp. | |

| Farolitos rosados | fam. Liliaceae |

| Fique | Furcraea andina |

| Guamos | Inga spp. |

| Guayacán | Guaiacum officinale |

| Helechos | Blechnum spp. |

| Heliconias | Heliconia spp. |

| Maíz | Zea mays |

| Musgos | Briophyta spp. |

| Nogal | Juglans nigra |

| Nopal | Opuntia streptacantha |

| Orquídeas | fam. Orchidaceae |

| Palma africana | Elaeis guineensis |

| Palma de cera | Ceroxylon quindiuense |

| Penca rastrera | Opuntia atrispina |

| Pencas | Opuntia spp. |

| Piriguano | Jatropha gossypifolia |

| Resbalamono o indio desnudo | Bursera simaruba |

| Salvia o velero de Aratoca | Salvia aratocensis - endémica del Chicamocha |

| Sietecueros | Tibouchina lepidota |

| Trupillo o cují | Prosopis juliflora |

| Yabo | Cercidium praecox |

| Yarumo | Cecropia peltata |

| FAUNA | |

| Insectos | |

| Mariapalitos o mantis | Mantis religiosa |

| Cucarachas | gén. Blaberus |

| Chicharras | fam. Cicadidae |

| Hormigas | gén. Myrmicidae |

| Anfibios | |

| Ranas dardo o kokoi | Phyllobates spp. |

| Dendrobates spp. | |

| Rana arborícola | fam. Hylidae |

| Ranas de cristal | gén. Hyalinobatrachium, Teratohyla, Vitreorana |

| Reptiles | |

| Matacaballos | Dendrophidion percarinatum |

| Especie de lagartija | Stenocercus santander - endémica |

| Gecos | fam. Gekonidae |

| Iguana | Iguana iguana |

| Tortuga morrocoy | Geochelone carbonaria |

| Aves | |

| Águila harpía | Harpia harpyja |

| Atrapamoscas | fam. Tyrannidae |

| Buitres | Cathartes sp. |

| Coragyps sp. | |

| Colibrí | Amazilia casteneiventris |

| Cóndor | Vultur gryphus |

| Pájaro carpintero | Veniliornis callonotos |

| Pájaro carpintero imperial | Campephilus imperialis |

| Paujiles | fam. Cracidae |

| Pavas | Chamaepetes spp. |

| Penelope sp. | |

| Tángaras | Tangara spp. |

| Mamíferos | |

| Armadillo | Dasypus sabanicola |

| Cabra | Capra aegagrus |

| Lobo mexicano | Canis lupus baileyi |

| Marsupiales | ord. Marsupialia |

| Marteja | Aotus vociferans |

| Mico colorado | Alouatta seniculus |

| Murciélagos | ord. Chiroptera |

| Oso hormiguero | Myrmecophaga tridactyla |

| Oso perezoso | Bradypus variegatus |

| Puma o león colorado | Felis concolor |

| Ratón | Riphidomys caucensis |

| Sainos | gén. Pecari, Tayassu |

| Venado coliblanco | Odocoileus virginianus tropicalis |

| Venados | Mazama spp. |

| Zorros | Chorysocyon branchyurus |

Según la teoría científica más aceptada acerca del origen del universo, hace unos 15.000 millones de años, cuando toda la energía se concentraba en un único punto, se produjo una gran explosión conocida como el Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia existente a velocidades vertiginosas, muy cercanas a la de la luz y con el tiempo y a medida que se alejaban y desaceleraban, diversas partículas se fueron juntando para dar origen, mucho más tarde, a las galaxias.

Poco conocemos acerca de lo que ocurrió durante los primeros 10.000 millones de años en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero hace unos 5.000 millones, no lejos de su borde, al parecer una porción de materia se condensó y las fuerzas gravitatorias hicieron que esa nube de polvo cósmico se fuera haciendo cada vez más densa y pesada hasta formar una esfera central, alrededor de la cual giraban masas mucho más pequeñas, una especie de planetas en formación llamados planetesimales.

Al acumular cada vez más uranio, torio y otros elementos pesados y radioactivos, el cuerpo central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella a la que conocemos como Sol. Las masas periféricas mucho más pequeñas, que también se fueron condensando mientras describían órbitas a su alrededor, dieron origen a los planetas y a algunos satélites. La Tierra quedó a la distancia justa del Sol, ni muy lejos ni demasiado cerca, para mantener en su superficie una temperatura promedio adecuada para que el agua existiera en estado líquido. Además, su tamaño y peso fueron los convenientes para generar la gravedad necesaria a fin de mantener y retener una envoltura gaseosa. Esas circunstancias, que además son el requisito principal para que la vida, tal como la conocemos, se haya originado y desarrollado, son únicas en nuestro sistema solar. Los otros ocho cuerpos, o están muy alejados del astro central —Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón— o demasiado cerca de éste —Mercurio y Venus—; o son muy grandes —Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno— o muy pequeños —Mercurio, Marte, Plutón—. Nuestro planeta azul goza de unas condiciones privilegiadas; es más, la probabilidad de que dichas circunstancias se presenten en otros sistemas solares de la Vía Láctea e incluso en otras galaxias, es al parecer muy reducida; estamos en un lugar prácticamente irrepetible en el universo, al menos en lo que conocemos de él hasta ahora.

La infancia del planeta

La Tierra tiene en la actualidad un aspecto muy distinto del que debió tener poco después de su nacimiento, hace alrededor de 4.500 millones de años. Por aquel entonces no era más que una masa de rocas fundidas con altísimas temperaturas en su interior; con el tiempo, cuando el calor se hizo menos intenso, la capa superficial —corteza— se secó, se hizo sólida y en sus concavidades se acumuló por primera vez agua en estado líquido; a la vez, abundantes gases, entre los que predominaba el vapor de agua, envolvían el planeta.

Esa primera etapa de su evolución, desde que comenzó la solidificación de la masa incandescente hasta la aparición de una corteza permanente, se conoce como era Azoica o Arcaica, que se prolongó durante 700 millones de años. Al final de ese periodo, hace unos 3.800 millones de años, la capa superficial, aún muy frágil y delgada, estaba sometida a los movimientos provocados por terremotos, erupciones volcánicas e impactos de asteroides y a medida que se enfriaba, se hizo más estable. Durante el comienzo de esta era, marcada por abundantes lluvias que dieron origen a los océanos y mares, la temperatura en la superficie continuaba descendiendo.

Setecientos millones de años más tarde, hace unos 2.500 millones de años, se inició la era Proterozoica, que significa "vida primitiva". En efecto, en ese ambiente cálido y húmedo algunas moléculas complejas consiguieron unirse para dar lugar a una suerte de organismos muy simples que marcaron el inicio de la vida. Constituidos por una sola célula, tardaron casi 2.000 millones de años para dar lugar a formas de vida más complejas. Mientras tanto, la corteza continuó enfriándose, la atmósfera se fue modificando y los océanos se hicieron más estables. Pero solamente hace unos 560 millones de años, al final de esta era, hicieron su aparición los primeros organismos constituidos por más de una célula o pluricelulares.

Entonces se fue formando la mayor parte de la materia que constituye la corteza terrestre actual, donde tienen lugar los fenómenos geológicos y geomorfológicos que mejor conocemos, como los sismos, los plegamientos, la erosión y las avalanchas. Con la aparición de los organismos pluricelulares se inició la era Paleozoica, caracterizada por la progresiva diversificación de los seres vivos, como lo demuestra la gran cantidad de fósiles que se encuentran en las formaciones rocosas de los periodos geológicos que abarcó —Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico— y que duraron en total 315 millones de años, durante los cuales imperó un clima cálido y húmedo.

Un solo continente

Al comienzo de la era Paleozoica la vida estaba confinada a los océanos; inicialmente, en el Cámbrico y el Ordovícico, fueron los moluscos —caracoles, almejas y amonites— y los crustáceos —trilobites— los animales más abundantes. Más tarde, en el Silúrico aparecieron los primeros corales y peces, mientras que los vegetales predominantes eran algas, cuya proliferación fue enriqueciendo de oxígeno la atmósfera; esta circunstancia posibilitó por primera vez, hace unos 400 millones de años, que la vida animal pudiera respirar aire y por lo tanto invadir progresivamente el ámbito terrestre.

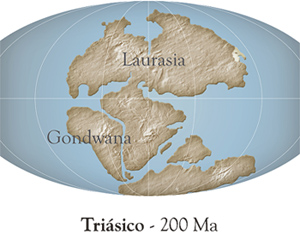

En el Pérmico, hace unos 250 millones de años, ya al final de la era Paleozoica, se extinguió gran parte de la fauna marina, mientras que en tierra firme empezaron a proliferar los reptiles y la abundante vegetación estaba constituida principalmente por bosques de grandes helechos y coníferas. El final de esta era se caracterizó también por la agitación generalizada de la corteza terrestre que hizo emerger grandes masas continentales de los mares poco profundos y los sedimentos, que hasta entonces se habían acumulado en las fosas oceánicas, fueron sometidos a grandes presiones, para elevarse y dar lugar a sistemas montañosos; fue así como se formaron los montes Apalaches en Norteamérica y los Urales en Rusia. Las masas continentales de Europa y Asia se unieron, al igual que Norteamérica con las que hoy constituyen África, India, Australia, Antártida y Suramérica. De este modo, todas las masas continentales de la Tierra se agruparon en una sola, llamada Pangea.

La fragmentación de un supercontinente

La era Mesozoica, que abarca los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, duró aproximadamente 160 millones de años y se caracterizó por un clima cálido, más seco que antes y por la relativa estabilidad de la corteza terrestre. No obstante, hacia el final de la era se produjeron los plegamientos que dieron origen a las cadenas montañosas del occidente de Norteamérica y a Los Andes de Suramérica.

En esta era se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo reptiles, por lo que se la denomina también la era de los dinosaurios. Las plantas con flores o angiospermas también experimentaron una proliferación considerable.

Durante el Triásico, la Pangea comenzó a fragmentarse. Así, en el Jurásico, hace 213 a 144 millones años, se separaron Norteamérica y Eurasia del resto del supercontinente para dar lugar a Laurasia en el norte, mientras que el otro fragmento, en el sur, constituyó otro bloque denominado Gondwana. De este último, a comienzos del Cretácico, hace 135 millones de años, se separó lo que hoy constituye Australia, Nueva Zelanda y la Antártida. Mientras las masas continentales se separaban, los mares se redistribuían.

Al finalizar el Cretácico, el nivel del mar experimentó un ascenso generalizado, con lo cual quedó inundado casi un tercio de la superficie terrestre actual; el clima global se hizo tan cálido que desaparecieron los casquetes polares de hielo. Para ese entonces, la flora en general era ya muy semejante a la actual. La desaparición de los grandes reptiles debido en buena parte a la supuesta caída de un descomunal meteorito en la península de Yucatán y el Golfo de México y la aparición de los mamíferos y las aves primitivas, marcaron el final de la era Mesozoica.

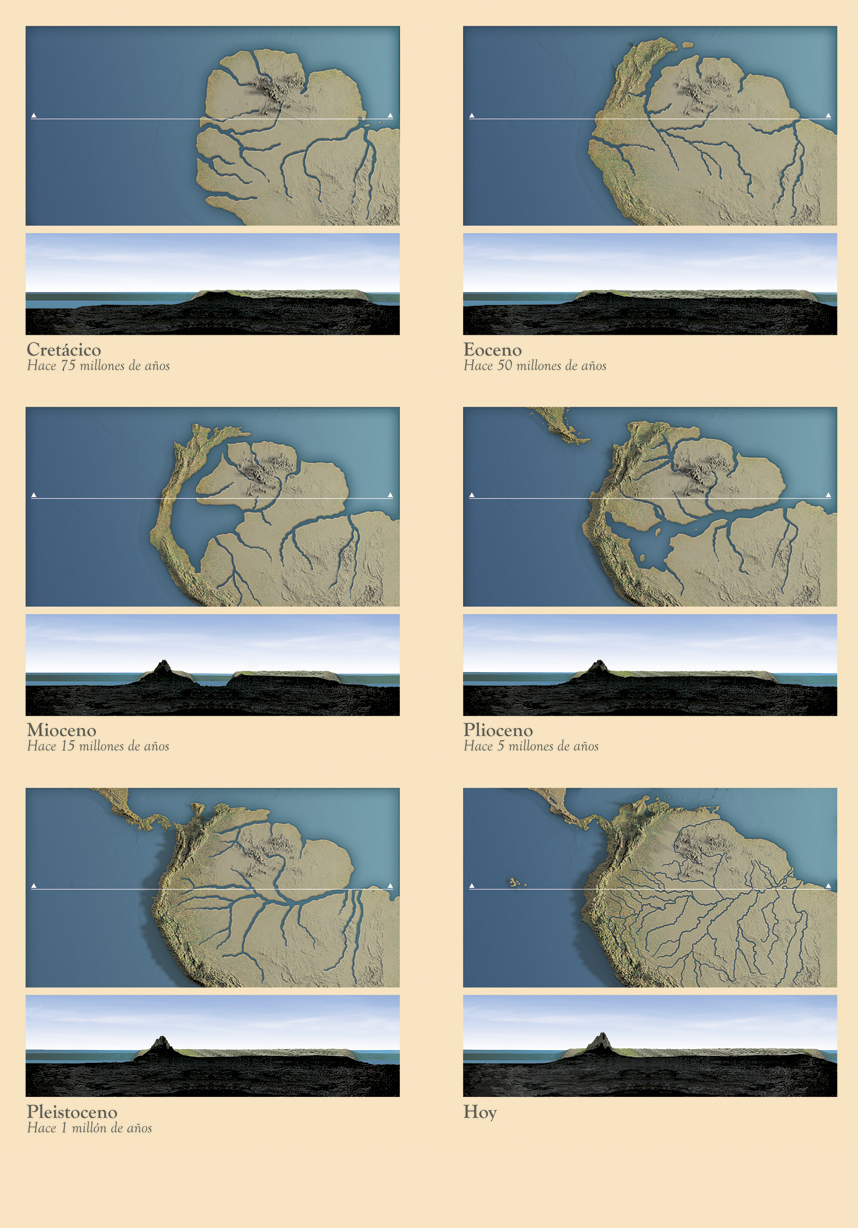

La más reciente era geológica es la Cenozoica, que comprende los últimos 65 millones de años y se divide en dos periodos, el Terciario y el Cuaternario. El primero duró 63,4 millones de años y abarca cinco épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, mientras que el Cuaternario se desarrolla desde hace 1,6 millones de años hasta el presente.

En el Paleoceno, hace 56 a 65 millones de años, continuó la fragmentación de Gondwana y Laurasia: la Antártida se separó de Australia y Norteamérica de Groenlandia. Por su parte, lo que hoy constituye la India se separó de Gondwana, inició su deriva hacia el nororiente y se acercó a Laurasia. Poco después Suramérica hizo lo propio hacia el occidente y se alejó del actual continente africano. La brecha abierta entre los dos continentes fue ocupada por el océano Atlántico.

Se levantan las grandes cordilleras

En el Eoceno, hace 35 a 56 millones de años, se aceleró el levantamiento de las cadenas montañosas del costado occidental de Norte y Suramérica; se produjo el alzamiento del sistema alpino y, al colisionar con el sur de Laurasia, la India provocó el plegamiento de los Himalayas. Entre tanto prosiguió la rápida evolución de los mamíferos y aparecieron las formas ancestrales de caballos, rinocerontes, camellos, murciélagos y primates. Al final de esta época surgieron también los mamíferos precursores de las ballenas y las focas.

En el Oligoceno, hace 23 a 35 millones de años, continuaron sin pausa las colisiones entre las placas de la corteza terrestre que constriñeron el Mediterráneo y levantaron aún más el extenso sistema de cadenas de montañas de Europa y Asia, las cuales se extendieron desde los Alpes hasta el Himalaya. Al mismo tiempo, la placa australiana chocó contra la de Indonesia y la norteamericana se traslapó sobre la del Pacífico. Aunque el clima continuó siendo cálido y húmedo en Norteamérica y Eurasia, el globo terráqueo comenzó a enfriarse.

En el Mioceno, hace 5,2 a 23 millones de años, continuó la tendencia de elevación de las grandes cordilleras montañosas; se consolidaron los macizos de los Alpes, del Himalaya y de las cordilleras de Norte y Suramérica. Los sedimentos producidos por la erosión de estas montañas se fueron acumulando en los fondos marinos vecinos a los continentes, y dieron lugar más tarde a depósitos de hidrocarburos en California, Rumania y el mar Caspio. El clima se enfrió a nivel global; en la Antártida se formó un gran casquete de hielo y en el hemisferio norte las extensas áreas antes cubiertas por espesos bosques dieron paso a las estepas. Al final del Mioceno, la colisión de las placas africana e ibérica hizo elevar la cadena de los Pirineos y cortó la comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico, tras lo cual el primero se secó casi por completo y en su cuenca surgió un ambiente árido donde se depositaron grandes cantidades de sal.

Durante el Plioceno, hace 1,6 a 5,2 millones de años, se mantuvieron activos los procesos tectónicos y casi todos los grandes sistemas montañosos continuaron elevándose, a la vez que la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo se restablecía y el clima se hacía más frío y seco. Por esta época, un grupo de primates evolucionó y dio origen a los homínidos, una familia de simios dotados de un cerebro más desarrollado y capaces de adoptar una posición erecta. Entre ellos se encontraban los Australopitecinos y varias de las especies que conformaron la rama de nuestros antepasados más directos, como el Homo habilis y el Homo erectus.

Finalmente llegó el Cuaternario, periodo de la era Cenozoica que empezó hace 2,6 millones de años y que se extiende hasta nuestros días; se divide en el Pleistoceno, la primera y más larga parte del periodo y Holoceno, también llamado época reciente o posglacial, que comprende los últimos 10.000 años.

La Edad de Hielo

El Pleistoceno, se caracterizó por la alternancia irregular de periodos fríos o glaciaciones y períodos cálidos o interglaciales. El surgimiento del istmo centroamericano desencadenó un cambio climático a nivel global, puesto que el puente que conecta a Norteamérica con Suramérica, también dividió las cuencas oceánicas del Atlántico y el Pacífico e impuso así una barrera a las corrientes que transportaban aguas cálidas, obligándolas a desviarse hacia el Atlántico norte, con lo cual se alteró la circulación oceánica y atmosférica de todo el globo. Como consecuencia de ello aumentó considerablemente la pluviosidad en el hemisferio norte, lo que contribuyó a la formación de un casquete de hielo en el Ártico y de glaciares en los picos de las montañas.

Como el blanco refleja más luz y calor que otros colores, el aumento de las superficies cubiertas por hielo y nieve contribuyó a enfriar aún más el planeta. Adicionalmente, las lentas y cíclicas variaciones en la inclinación del eje de la Tierra y en su órbita alrededor del Sol —conocidas como ciclos de Milankovich— generan oscilaciones térmicas extremas que ocurren en intervalos de unas pocas decenas de años. Es probable que estos ciclos hayan tenido influencia en las variaciones climáticas a lo largo de la historia, pero fue el casquete de hielo en el Ártico el que definitivamente desencadenó la sucesión de glaciaciones en el Pleistoceno, la cual posiblemente no ha terminado.

Durante las seis glaciaciones ocurridas a lo largo del período —la última de ellas conocida como de Würm en Europa y de Wisconsin en Norteamérica, empezó hace 100.000 años y culminó hace 10.000—, el hielo se extendió sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre y el nivel del mar descendió hasta 100 metros por debajo del actual. La Antártida, la Patagonia y el sur de la cordillera de Los Andes, Nueva Zelanda, el norte de la cordillera norteamericana, el oriente de Canadá hacia el sur hasta la región de los grandes lagos, Groenlandia, Islandia, las islas británicas, toda Escandinavia hacia el sur y hacia el oriente a través del norte de Alemania, el occidente de Rusia y Siberia permanecieron en gran parte cubiertos de hielo, al igual que la mayoría de las cumbres de las montañas altas de todo el mundo.

Durante aquellos episodios los inviernos no fueron mucho más fríos que los de ahora, pero los veranos eran menos cálidos y más cortos, de manera que las nevadas acumuladas durante la temporada fría no alcanzaban a derretirse del todo en las épocas estivales, por lo cual el balance anual resultaba a favor de la nieve que al incrementarse año tras año, formaba capas de hielo.

Las glaciaciones tuvieron un gran impacto sobre la fauna y la flora de las latitudes altas y condujeron a la extinción de muchas especies; en Norteamérica desaparecieron varios parientes del camello, como el tapir, los caballos y otros mamíferos; en muchas regiones se esfumaron para siempre los mastodontes, el tigre con dientes de sable y el oso perezoso gigante.

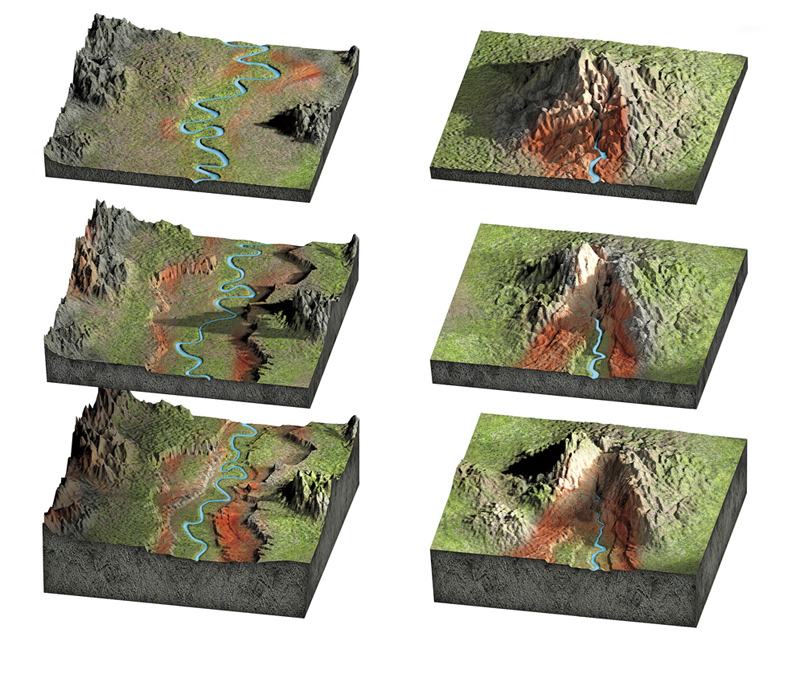

En su lento descenso por las laderas montañosas y los valles, las descomunales masas de hielo de centenares de metros de espesor, excavaron profundos cañones y arrastraron ingentes cantidades de roca hacia las zonas bajas y hacia el mar, modificando así el relieve de la superficie terrestre.

La época posglacial

Hacia el final del Pleistoceno y el comienzo de la época actual, el Holoceno, hace unos 10.000 años, al calentarse nuevamente el planeta, el deshielo hizo que el mar ascendiera rápidamente hasta alcanzar su nivel actual. Entonces, las islas de Indonesia, Japón y Taiwán se desconectaran de Asia; las islas Británicas del continente europeo y Nueva Guinea y Tasmania de Australia. Además, la invasión de las aguas dio origen al mar Báltico en Europa, a la bahía de Hudson en Norteamérica y al Estrecho de Bering, que divide a Eurasia de Norteamérica. A medida que se derretían los glaciares, la corteza terrestre que se había hundido bajo el peso del hielo en muchas regiones, se levantó más de 160 m, proceso que aún continúa.

El Holoceno puede considerarse como un periodo interglaciar en el que las temperaturas se han tornado más suaves: los veranos se han vuelto más prolongados, lo que ha permitido que el esquema de distribución geográfica de la fauna y la flora se consolide paulatinamente. Si bien, el calentamiento global, exacerbado últimamente por la emisión de gases de efecto invernadero, generados por la combustión de hidrocarburos y otras actividades humanas, puede hacer que la Tierra se caliente incluso más que en el periodo interglacial que antecedió a la última glaciación y que tuvo su apogeo hace unos 125.000 años, con temperaturas más cálidas que en la actualidad, no hay razón alguna para creer que ya hayan cesado los ciclos de glaciación.

Con la estabilización del clima los seres humanos empezaron a organizarse en grupos sociales que se concentraron en poblados y gradualmente comenzaron a complementar la caza, la pesca y la recolección de vegetales en los bosques, con la agricultura y la ganadería, lo que provocó el asentamiento en lugares estables y en gran medida el abandono de la vida nómada.

El retroceso de los glaciares dejó al descubierto las profundas cicatrices que el hielo logró infligir a la superficie terrestre en la época anterior —fiordos, valles excavados, lagos glaciares, morrenas y acumulaciones de rocas—. A pesar de que el Holoceno, como periodo geológico llega hasta nuestros días, su estudio comienza a partir de la invención de la escritura. El primer texto que se conoce tiene una antigüedad de 5.000 años y se atribuye a los sumerios de Mesopotamia, época a partir de la cual comienza lo que llamamos historia.

El ciclo geológico

La corteza terrestre, esa delgadísima cáscara de roca sólida que forma la cubierta externa de la litósfera, cuyo espesor rara vez supera los 60 km —menos del 0,8% del radio de la esfera terrestre y del 0,01% de la masa de toda la Tierra—, se encuentra en permanente estado de cambio: se forma, se deforma, se mueve, se desgasta, se fractura y se destruye debido a procesos físicos, químicos y biológicos. El sistema endógeno o interno del planeta funciona como una descomunal máquina alimentada por el calor que genera la radioactividad del uranio, el torio y otros elementos acumulados en su interior; trabaja deformando la corteza y construyendo altorrelieves, mientras que el sistema exógeno o externo, nutrido de la energía solar y la fuerza de gravedad, actúa de manera antagónica, desgastando y destruyendo las rocas y tratando permanentemente de aplanar la superficie.

El ciclo geológico está conformado por tres procesos principales: el de las rocas o litogénesis, el tectónico y el hidrológico. El primero produce los tres tipos básicos de roca que componen la corteza, el tectónico transporta calor y nuevos materiales a la superficie desde el interior de la Tierra y el hidrológico transporta y deposita en la superficie los distintos materiales.

Formación de las rocas

Una roca es una combinación de minerales o un agregado de piezas de un mismo mineral. Aunque se conocen cientos de tipos, todos ellos son el producto de alguno de los tres procesos litogenéticos reconocidos: el ígneo, el sedimentario y el metamórfico.

Las rocas que al enfriarse pasan del estado fundido al sólido, se denominan ígneas. Se forman a partir del magma en estado líquido que se encuentra debajo de la corteza y cuando fluyen hacia la superficie se denominan lava; las condiciones bajo las cuales ésta se enfría al llegar al subsuelo —expuesta al aire o sumergida en el agua— determinan su textura y grado de cristalización.

La mayoría de las rocas presentes en la superficie terrestre son derivadas de otras preexistentes o de material orgánico. Los procesos de meteorización —descomposición y desgaste de las rocas por efecto del agua, de los cambios de temperatura y del viento— y los de erosión, forman los sedimentos, que son la materia prima para la creación de rocas sedimentarias mediante compresión, cementación y endurecimiento.

Cualquier roca, ígnea o sedimentaria, puede transformarse en roca metamórfica luego de haber sido sometida a profundos cambios físicos y químicos bajo grandes presiones y temperaturas. Las rocas metamórficas son por lo general más compactas y duras que las rocas originales y por lo tanto son más resistentes a la meteorización y a la erosión.

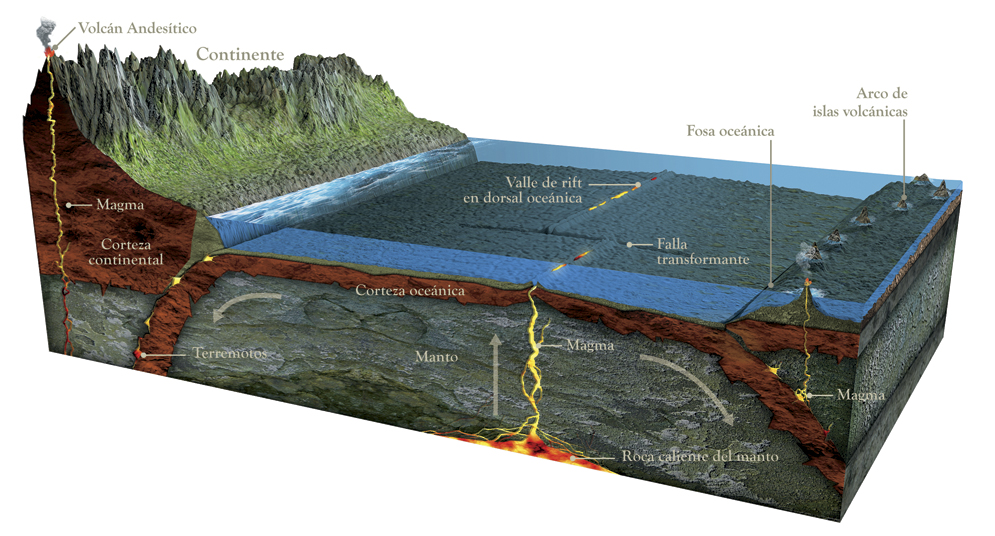

La inquieta cáscara del planeta

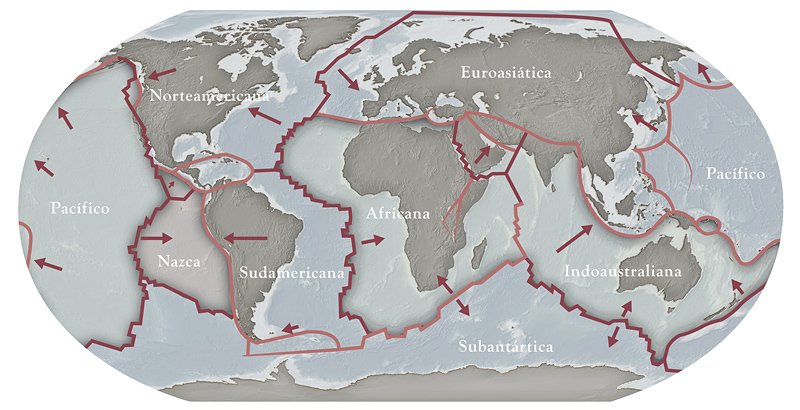

La corteza terrestre está dividida al menos en una docena de fragmentos denominados placas tectónicas que se mueven unas con respecto a las otras. Estas placas descansan sobre una capa de roca caliente, viscosa y flexible —astenósfera—. El flujo lento del magma viscoso de la astenósfera, debido al movimiento circulatorio de corrientes ascendentes y descendentes denominadas corrientes de convección, hace que las placas superiores se desplacen, se levanten o se hundan. La interacción de unas placas con otras, bien sea separándose, rozándose entre sí o chocando frontalmente, ha producido deformaciones en la corteza y ha dado origen a grandes cadenas montañosas y a sistemas de fracturas o fallas. La fricción entre los bordes de las placas es la causa de los sismos o terremotos y de la presencia de volcanes y de fosas oceánicas.

El desplazamiento relativo de unas placas con respecto a otras es muy lento, a razón de 2 a 15 centímetros por año. Allí donde dos placas se mueven en direcciones opuestas, como es el caso de las placas Africana y de Suramérica, que divergen a lo largo de una cordillera submarina en medio del océano Atlántico, el magma que asciende impulsado por una corriente de convección y aflora a la superficie en el fondo del mar donde se enfría, se adosa a los márgenes de ambas placas para formar nuevo piso oceánico y elevar el relieve en forma de cordilleras meso-oceánicas. A medida que se alejan de la fisura por donde emana el magma, se enfrían, se vuelven más densas y se desplazan hasta chocar con otra placa, para hundirse en el manto a lo largo de zonas profundas del fondo oceánico o fosas —llamadas zonas de subducción—. El material rocoso de la corteza que se hunde, finalmente alcanza las elevadas temperaturas de la astenósfera, se funde y pasa a ser nuevamente magma.

La cantidad de superficie de las placas que desaparecen en las zonas de subducción es más o menos equivalente a la de la nueva corteza oceánica que se forma a lo largo de los márgenes, de manera semejante al funcionamiento de una cinta transportadora, de modo que la superficie total del globo se mantiene constante.

El descubrimiento del proceso mediante el cual se mueven las placas tectónicas permitió dar sustento a la controvertida teoría de la deriva de los continentes, postulada por el geólogo alemán Alfred Wegener en 1912, según la cual estos se han desplazado a lo largo de la historia geológica. A pesar de las evidencias de que disponía Wegener en su tiempo, principalmente la forma como encajan perfectamente los contornos de África y Suramérica y la similitud de las estructuras geológicas y los fósiles que se encuentran a ambos lados del océano Atlántico, su teoría fue motivo de grandes debates y controversias, pero finalmente se comprobó en la década de 1960, con el hallazgo de las cordilleras meso oceánicas y las zonas de subducción.

La superficie rugosa de la Tierra

El desplazamiento de las placas tectónicas, además de estar relacionado con la expansión del piso oceánico y de explicar la deriva de los continentes, incide en la formación de montañas, valles, fosas y otros accidentes geográficos, a través de movimientos horizontales y verticales. Dado que el movimiento de las placas y la interacción entre ellas es permanente, los procesos que dan origen al relieve de la superficie terrestre, antes de su desgaste por los agentes erosivos, ocurren continuamente, aunque sus manifestaciones sólo las percibimos de manera esporádica a través de erupciones volcánicas, levantamientos o hundimientos repentinos del terreno o por la ocurrencia de sismos. Así, donde actualmente hay montañas, hace millones de años pudo haber llanuras o al contrario; igualmente, tierras ahora emergidas, pudieron estar antes bajo las aguas.

Los movimientos horizontales de las placas, también llamados orogénicos, cuando provocan la compresión de la corteza terrestre dan como resultado la formación de montañas o cordilleras, y cuando producen distensión pueden dar origen a grietas o fallas.

Al chocar dos placas, la que posee la corteza más ligera y delgada —generalmente la oceánica— se hunde bajo la continental, más gruesa y pesada, a la vez que la comprime, da origen a plegamientos en la corteza, los cuales han generado las más grandes y elevadas cordilleras. Cuando los plegamientos están sujetos a mayor tensión o las rocas que los constituyen son poco flexibles, pueden fracturarse y originar fallas.

Los movimientos verticales de las placas tectónicas —denominados epirogénicos— provocan el levantamiento o hundimiento de los continentes. Esto ocurre cuando una placa gana o pierde peso, por ejemplo cuando al depositarse grandes cantidades de hielo en los glaciares añaden peso a la corteza o, al contrario, cuando la corteza se hace más liviana con el deshielo. Un caso bien documentado de este fenómeno es el de la península Escandinava, la cual, a medida que pierde hielo, se va elevando para mantener el equilibrio entre el peso de la corteza oceánica y la continental. Los movimientos verticales también pueden producir inclinación del terreno denominado basculamiento, cuando bloques de la corteza se elevan en uno de sus extremos y se hunden en el otro, lo cual puede dar lugar a la formación de cuencas o valles asimétricos.

Otra actividad relacionada con la dinámica de las placas tectónicas y que transforma la superficie terrestre es el vulcanismo. Cuando el magma y otras materias del interior de la Tierra, de consistencia gaseosa o líquida afloran a la superficie o llegan muy cerca de ésta, pueden alterar considerablemente el relieve. Cuando la lava fluida es expulsada a través de amplias grietas, suelen formarse mesetas denominadas volcanes en escudo; las corrientes de lava y las cenizas que emanan de los cráteres volcánicos forman montañas cónicas con empinadas vertientes; los domos —relieves en forma de cúpula— son generalmente el resultado de abombamientos del terreno producidos por magma que asciende tan lentamente desde la astenósfera, que se enfría y solidifica antes de alcanzar la superficie, dando así lugar a un tapón, mientras que desde el interior continúa ascendiendo material fundido. El tapón de basalto —como se denomina el magma solidificado— puede soportar la presión por siglos, pero en cualquier momento puede ceder produciendo una explosión que arroja grandes cantidades de polvo y de gases.

El agua, en forma de vapor estuvo presente en la atmósfera desde el comienzo de la Tierra y a medida que el planeta se enfriaba se fue condensando y, al caer y acumularse en las depresiones de la corteza primitiva, dio origen a los primeros lagos y océanos. Fue así como se inició el ciclo del agua, elemento que tiene la facultad de transformar su estado físico de sólido a líquido y a gaseoso con relativa facilidad.

El volumen de agua sobre el planeta —1.386 millones de km3— se ha mantenido casi constante desde el comienzo de la vida y ha permanecido en un equilibrio dinámico entre sus tres estados. En la actualidad la mayor parte del agua se encuentra en los océanos —97%— y el resto en los continentes, en forma de lagos o charcos o se filtra por las grietas de los terrenos, pero la mayor parte se desliza por las pendientes de los terrenos y adquiere una extraordinaria capacidad para modelar y desgastar la superficie terrestre al ser impulsada por la fuerza de la gravedad.

El inagotable proceso del agua

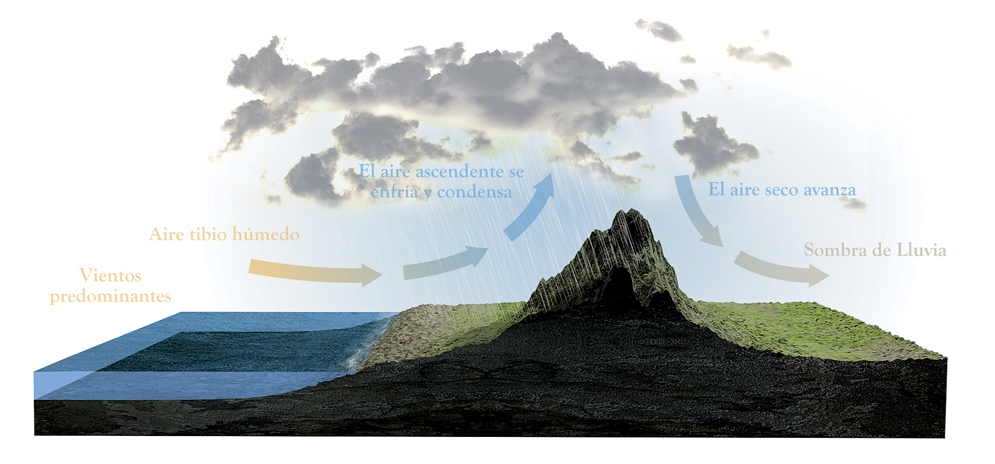

El ciclo continuo del agua está marcado por la transformación; el líquido de la superficie de los océanos, mares y lagos se incorpora a la atmósfera como vapor y a medida que asciende y se enfría, se condensa en minúsculas partículas de agua para formar las nubes que pueden ser transportadas por el viento a grandes distancias. Cuando la concentración de dichas partículas alcanza un determinado umbral, éstas se fusionan entre sí para formar gotas o cristales de hielo cada vez más grandes, hasta que se hacen tan pesados que se precipitan en forma de lluvia, granizo o nieve.

Aunque el gran motor que mueve el ciclo es el calentamiento producido por la energía solar sobre la superficie de los cuerpos de agua, que la transforma en energía latente en forma de vapor, la evaporación también ocurre desde el suelo mismo y desde las plantas y animales, fenómeno conocido como evapo-transpiración. Adicionalmente, la atmósfera recibe una cantidad menor de gases provenientes de los sistemas geotérmicos del planeta, como volcanes, fumarolas y géiseres.

Debido a la mayor incidencia de los rayos solares en la zona intertropical de la Tierra, situada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, la evaporación ocurre allí con mayor intensidad que sobre el resto del planeta. Este proceso favorece la transferencia de energía solar desde los trópicos hacia las zonas templadas y frías, energía que es liberada cuando las nubes se condensan en las regiones más frías.

La mayor parte de la precipitación que cae como lluvia en los continentes tiende a infiltrarse en el suelo, pero cuando este se satura, comienza a escurrir y tanto las aguas superficiales como las infiltradas se convierten en fuentes para la formación de arroyos, quebradas, ríos y lagos. Así, los pequeños riachuelos de montaña alimentan los arroyos, éstos a las quebradas y éstas, a su vez a los cauces menores que finalmente confluyen para formar los ríos caudalosos.

Los ríos transportan no sólo grandes volúmenes de agua, sino también cantidades apreciables de fragmentos de rocas de distintos tamaños —sedimentos—, que son el resultado de la erosión o del desgaste que produce la fricción del líquido a medida que fluye sobre una superficie. Los sedimentos acarreados por los ríos varían en tamaño; van desde los finísimos granos de limos y arcillas, pasando por arenas y gravas, hasta los cantos y bloques de gran tamaño, todo ello según la pendiente del terreno y el caudal de la corriente. La erosión de los suelos y las rocas suele verse reflejada en las distintas tonalidades que adquieren los cursos fluviales, aspecto que a menudo da origen a los nombres de algunos de ellos, como es el caso del Colorado en Estados Unidos, el Amarillo en China y en Colombia los ríos Blanco, Negro y Claro que son comunes en casi todas las regiones del país.

Las cuencas fluviales

El sistema geográfico donde se captan superficialmente las aguas que confluyen para formar un gran río, se conoce como cuenca fluvial o hidrográfica, que no es otra cosa que una red de drenaje generalmente asociada al torrente principal y a sus afluentes. Ésta no sólo cumple la función de recoger y concentrar las aguas, sino también la de erosionar y trasportar los sedimentos desde las zonas elevadas, hacia las zonas bajas.